相続時に、被相続人が亡くなる前に入院していた、ということはよくありますよね。そのときの入院費用は、どのように取り扱うのでしょうか。

1.入院費用についての基礎知識

入院する前や、入院しているときには、体調がよくなることを信じて入院するわけですので、相続時の入院費用がどうなるかまで、なかなか気がまわらないかもしれません。

しかし、亡くなったあとは、遺族は悲しい気持ちと葬儀の手配などの忙しい気持ちの中で、亡くなる前よりももっと、入院費用について考える時間はないといえるでしょう。

いざというときにあわてなくてすむように、事前に入院費用についての取り扱いの知識をもち、対策をしておくことで、病気の治療に専念することができます。また、正しい知識を持つことで、亡くなったあとも入院費用のことであわてなくてすみます。

入院費用の取扱いは、相続開始前と相続開始後では、取扱いが異なります。

■故人が亡くなる前・・・つまり相続開始前に支払った分は、準確定申告(じゅんかくていしんこく)を行うときの医療費控除として取り扱われます。

■故人が亡くなったあと・・・つまり相続開始後に支払った分は、相続税の計算をするときの債務として控除します。

もし、医療費の負担を家族の方がする場合には、その家族の方と故人の生計が一緒であれば、家族の方の医療費控除の対象になります。これらの取扱いについて、わかりやすく解説をしていきます。

2.相続人が医療費の負担をした場合

2-1.確定申告時の医療費控除

相続人が被相続人(故人)の医療費を負担していた場合、相続人が確定申告をするときに、医療費控除としてその医療費を控除することができますが、条件があります。

まず、相続人が被相続人と、生計が一緒である必要があります。

被相続人と生計を一にしていた相続人が医療費を負担した場合には、その相続人の医療費控除の対象となります。

医療費控除とは、医療費が多くかかった場合に、医療費の一部を税金を計算するときに所得から控除できる制度です。

一年間に支払った保険料から、保険金などで補てんされた分を差しひいた金額が、10万円(所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%)を超えた場合に、超えた金額をその年の所得から差しひくことができます。ただし、上限があり、200万円までしか控除することができません。

2-2.相続税の債務控除

相続人が被相続人(故人)の入院費用を負担した場合には、相続開始前の支払いであれば、相続人に対する債務として債務控除することができます。

ただし、相続人に対する債務として債務控除することができるのは、後日、相続人に対して清算する予定で立て替えていた分だけですので、扶養義務者間の支払いについては、立て替えではなく当然に支払うべきものと考えられ、この制度の対象とはなりません。

入院費用は、被相続人(故人)が亡くなられたあとで、相続人が支払うケースがほとんどです。

この場合には、病院に対する債務として債務控除をすることができ、まだ未払の分についても控除することができます。

それでは被相続人(故人)が医療費の負担をしていた場合はどうなるのでしょうか?ここからは被相続人(故人)本人が医療費の負担をしていた場合、どのような対応が必要になるのかを詳しく解説していきます。

3.被相続人(故人)が医療費の負担をした場合

3-1.準確定申告時の医療費控除

被相続人(故人)が医療費の負担をした場合には、被相続人(故人)の準確定申告(じゅんかくていしんこく)で医療費控除をすることができます。

準確定申告とは、個人の所得税を清算するために、相続人が代わりに確定申告をする制度です。準確定申告は、被相続人(故人)の1月1日から亡くなった日までの所得について行い、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行うこととされています。

3-2.相続開始前と相続開始後の取扱い

被相続人(故人)が医療費を負担できるのは、亡くなる前、つまり相続開始前だけですので、相続開始後に被相続人(故人)からの入院費用の支払いはないとして取り扱います。

相続開始前に、被相続人(故人)が入院費用を支払った場合には、被相続人(故人)の現預金が減少しますので、その減少した現預金が相続の対象となります。

4.未払いの入院費用がある状態で相続放棄する時の注意点

亡くなった人の医療費や入院費用が未払いの状態なら、課税上の扱い以外にも、「相続放棄」する場合に注意したいことがあります。

相続放棄(民法第915条1項)とは、被相続人の財産、つまり権利や義務を相続人の意思で敢えて受け継がないようにする制度です。多額の借金や老朽化の進んだ不動産など、「負の遺産」ばかり残されているなら、検討せざるを得なくなるでしょう。

難しいのは、亡くなった人の財産を処分する、あるいは債権者からの督促に応じたりする等といった行為をすると、相続放棄が認められなくなる点です。この点から、入院費用等に関しては、「誰の財産から払うのか」が問題になります。

4-1.相続人の財産や死亡保険金から支払う場合

残っている入院費用を相続人のポケットマネー(=固有財産)で支払うなら、相続放棄が認められなくなる問題は起きません。言うまでもなく、本人の財産に手を付けたわけではないないからです。

同じように、受け取った死亡保険金から支払う場合も、相続放棄は認められます※。死亡保険金は、税法上の扱いこそ「みなし相続財産」 ではありますが、民法では、給付を受ける権利自体が「受取人の固有財産」と考えられるからです。

※参考:福岡高裁平成10年12月22日 判決等

4-2.被相続人の財産から支払う場合

では、亡くなった人の財産で入院費用を支払おうとする場合、どうなるでしょうか。結論として、やはり相続放棄が認められなくなる問題は起きないとするのが一般的です。

まず、医療費や入院費の支払い期限は、死亡退院等によって「期限が到来した」と考えられます。そして、期限が到来した債務の支払いは、財産を現状で維持する「保存行為」です。 次に、保存行為は「財産の現状維持を図る行為」である点で、相続財産の処分行為とは区別されます。また、債権を承認したと特別に言うことも出来ません。

以上のような考え方により、入院費用の拠出元が亡くなった人の財産であっても、相続放棄が認められるのです※。

※参考:大阪高等昭和54年3月22日判決 等

ただし、どの例でも同じ解釈が出来るとは限りません。

相続放棄を希望し、かつ医療費・入院費用の支払いを故人の預貯金で済ませたいと考えた時は、弁護士あるいは司法書士に問題が起きないか確認してもらうべきでしょう。

4-3.相続放棄後の医療費・入院費の支払い義務は?

ところで、相続放棄の手続きが受理された後なら、亡くなった人の医療費や入院費用を負担する必要はありません。被相続人が医療的ケアを受けるための費用(未払い分)は、相続財産に属する「義務」です。つまり、その他の借金や財産と一緒に、この支払い義務も相続放棄によって負う必要がなくなるのです。

ただし、相続人が保証人になっていた場合は、相続放棄しても依然として債務は残ります。故人が医療機関に対して負う「主債務」とは別に、本人の生前から「保証債務」が相続人固有のものとして存在するためです。別の言い方をすれば、保証人としての義務は相続によって受け継がれるわけではなく、初めから相続人のものとして存在します。

このような解釈上、相続放棄した後も、入院費用等の保証は効力を持つのです。

5.被相続人の入院費用を考えるときのポイント

被相続人(故人)の入院費用を考えるときのポイントは、誰がいつ支払ったのかにより取扱いが異なりますので、入院費用を払った人、払った日時の2点を明確にすることです。

入院費用の中でも、医療費控除の対象となるものとならないものがあります。また、何を誰の医療費控除として使うことができるのかについては、間違えやすいところでもあります。

また、債務控除は、相続税の計算をするときに財産評価額から引くものですが、相続税の計算には、財産の評価など専門知識が必要なことがあります。

その他、相続放棄する場合には、入院費用を支払っていいかどうかの判断も慎重に行わなくてはなりません。

相続に詳しい税理士は、申告方法や弁護士に相談すべき範囲について、ケースごとにアドバイスできます。お葬式等の死後重要なことに集中できるよう、迷うことがあればすぐ相談してみましょう。

日本クレアス税理士法人

執行役員 税理士 中川義敬

2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ)

・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等

・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数

【お役立ちコンテンツ】

相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み

【クレアスの相続税サービス】

相続争いの回避にも!?遺産を寄付する方法は?

相続税シミュレーション|減額の可能性についても詳しく解説!

相続税の基礎控除とは?計算方法を具体的なケース例を交えて解説!

相続税の配偶者控除で1億6,000万まで非課税!デメリットはある?小規模宅地等の特例とは?適用条件をわかりやすく解説

遺産相続にかかる税金と控除額はどれくらい?

「配偶者居住権」の創設で変わる配偶者の相続

相続税の「配偶者の税額の軽減」とは?

連続で相続が発生したときに適用できる「相次相続控除」とは?

相続財産を寄附したときの税務上のメリットは?

相続財産から控除できる債務のまとめ

亡くなった被相続人の入院費用はどのように取り扱う?

災害による被害を受けた場合の相続税の特例とは

子育て環境整備のために~三世代同居に対応した住宅リフォームについての特例

配偶者控除(配偶者の税額軽減特例)の条件と注意点

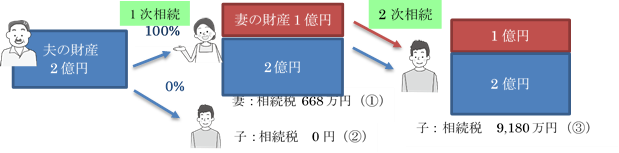

「二次相続」を踏まえトータルで相続を考えなければならない理由

相続税の障害者控除について

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社

〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階

電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)

FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください