世帯主変更届とは?必要・不要なケースや申請者・手続きの流れを解説!

家族形態が変わり世帯主が転居したときや亡くなったときには、世帯主の変更手続きが必要です。

手続きには提出期限があるほか、手続きをしなくてよいケースもあります。

さらに、世帯主が亡くなったときには、世帯主変更届のほかに、必要な書類や手続きがあります。

本記事では、世帯主変更届出の概要や手続き不要なケースなどを紹介します。

また、世帯主変更届と同じタイミングでやっておきたい手続きも解説していきます。

世帯主の変更を考えている方やこれから予定がある方は最後までご覧ください。

目次

1. 世帯主変更届とは?

世帯主変更届とは、世帯主を変更する際に提出する書類です。

住民異動届、住民登録の届け出など、市区町村によって名称は異なります。

家族形態が変わることで世帯主が転居したり、亡くなったりした時に必要になる書類です。

世帯主変更手続きには締め切りがあり、添付が必要な書類もあります。

以下では、世帯主変更届を市区町村で行うときに知っておきたいポイントを紹介します。

1-1. 世帯主が死亡または世帯主の変わった日から14日以内が期日

住民基本台帳法によると、世帯主が死亡または家族形態の変更による転居などで変わった日から、14日以内が手続きの締め切りです。

15日を過ぎても提出可能ですが、正当な理由なく15日よりも遅くなった場合には、行政法の違反となり、5万円以下の罰金になります。

【参考】住民基本台帳法「住民基本台帳法 | e-Gov 法令検索」

ただし、締め切り日だった14日目が「居住地の市区町村役場の閉庁日」だった場合は、次の開庁日が申請の締め切り日となるのでケースごとに確認しましょう。

1-2. 世帯主変更届の申込者・申込先

世帯主変更届を行うときの「申込者」と「申込先」は以下のとおりです。

|

申込者 |

・新しい世帯主(本人) ・同一世帯の人 ・上記以外で代理者(親族、葬儀会社の方、知人など) |

|

申込先 |

居住地の市区町村役場 |

なお、代理人が申請する場合は必ず「委任状」を作成し、併せて提出しましょう。

1-3. 世帯主変更届に必要な書類・料金

世帯主変更届で必要な書類や料金は以下のとおりです。

|

書類 |

・世帯主変更届 ・窓口での届出を行う本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など) ・委任状(新しい世帯主(本人)以外の人がの届出を行う場合) |

|

料金 |

無料 |

【参考】「東京都中央区」

なお、居住地の市区町村役場によっては申請に必要な書類が違う可能性もあります。

ホームページまたは電話などで問い合わせて事前に確認をしておきましょう。

2. 世帯主変更届が必要な2つの例

世帯主変更届をしなければいけないケースは、家族の中に15歳以上の人が2人以上おり、新しい世帯主が決まっていない場合です。

なぜならば、世帯主として申請できる人は15歳以上の家族だからです。

たとえば、以下のような場合が考えられます。

- 配偶者と15歳以上の子どもが家族にいる

- 15歳以上の子どもが2人以上家族にいる

1つずつ解説していきます。

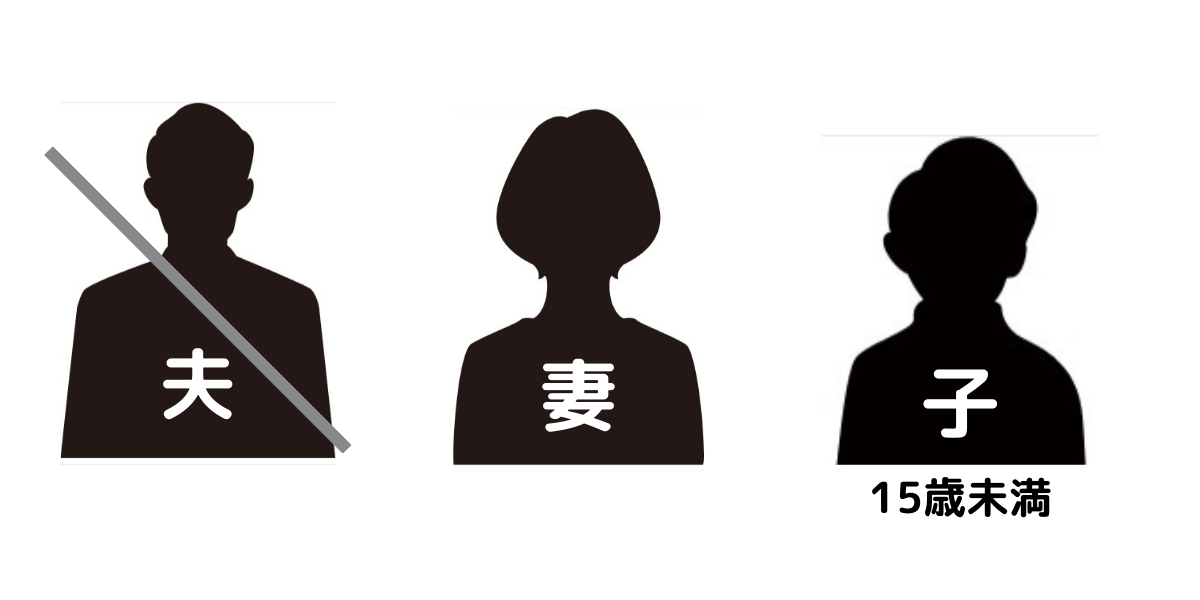

2-1. 配偶者と15歳以上の子どもが家族にいる

世帯主が亡くなり、配偶者と15歳以上の子どもがいる世帯の場合は、世帯主変更届が必要です。

たとえば、夫婦と15歳以上の子どもがいる家庭の場合、世帯主である夫が亡くなり、配偶者である妻と15歳以上の子どもが残されます。

配偶者と子どもはいずれも15歳以上なので、1つの世帯に2人以上、世帯主の資格を持つ人がいることになります。

どちらかを世帯主に決めるため、世帯主変更届を行いましょう。

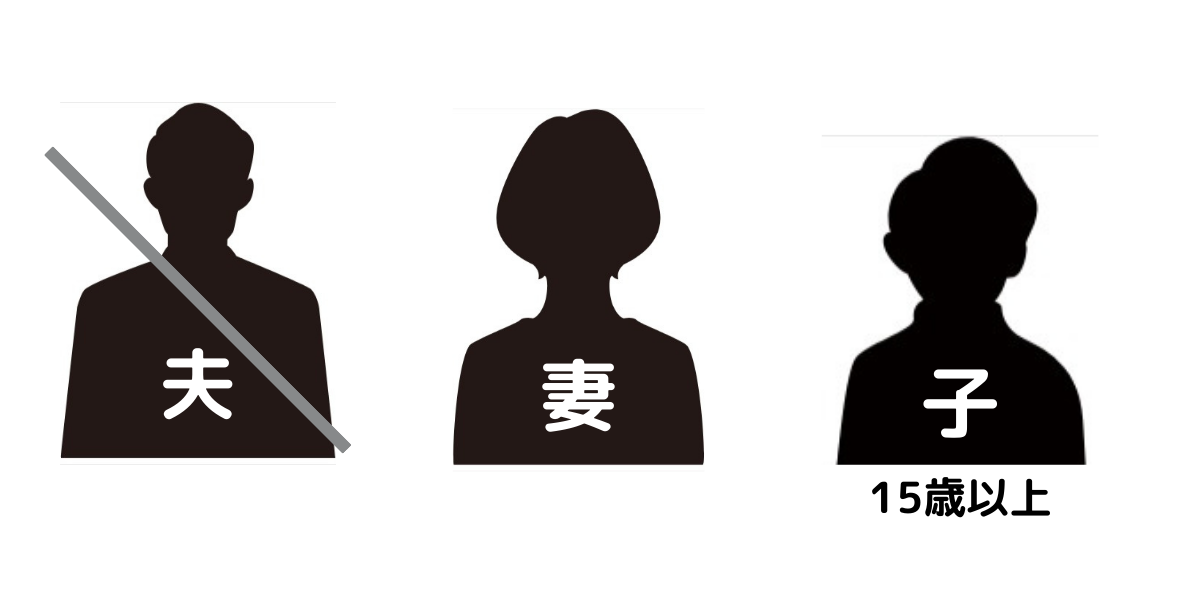

2-2. 15歳以上の子どもが2人以上家族にいる

世帯主である親が亡くなり、15歳以上の子どもが2人以上いる家族の場合は、世帯主の変更届が必要です。

子どもの中で世帯主を誰にするかを決めるため、世帯主変更届を行う必要があります。

3. 世帯主変更届が不要な3つの例

世帯主変更届を行わなくてもよい場合もあります。

届出が不要となるのは「14歳以下の家族のみ」または「15歳以上の家族が1人のみ」の場合です。

たとえば以下の場合は必要ありません。

- 世帯主以外の家族が誰もいない

- 残っている家族が1人だけ

- 配偶者と14歳以下の子どもが残された

1つずつ解説します。

3-1. 世帯主以外の家族が誰もいない

亡くなった世帯主以外に、家族が誰もいない場合は世帯主変更届は不要です。

亡くなった世帯主が1人暮らしをしていた場合、他に生計を一にしているような家族がいないため、新しい世帯主はいません。

そのため、世帯主変更届は不要です。

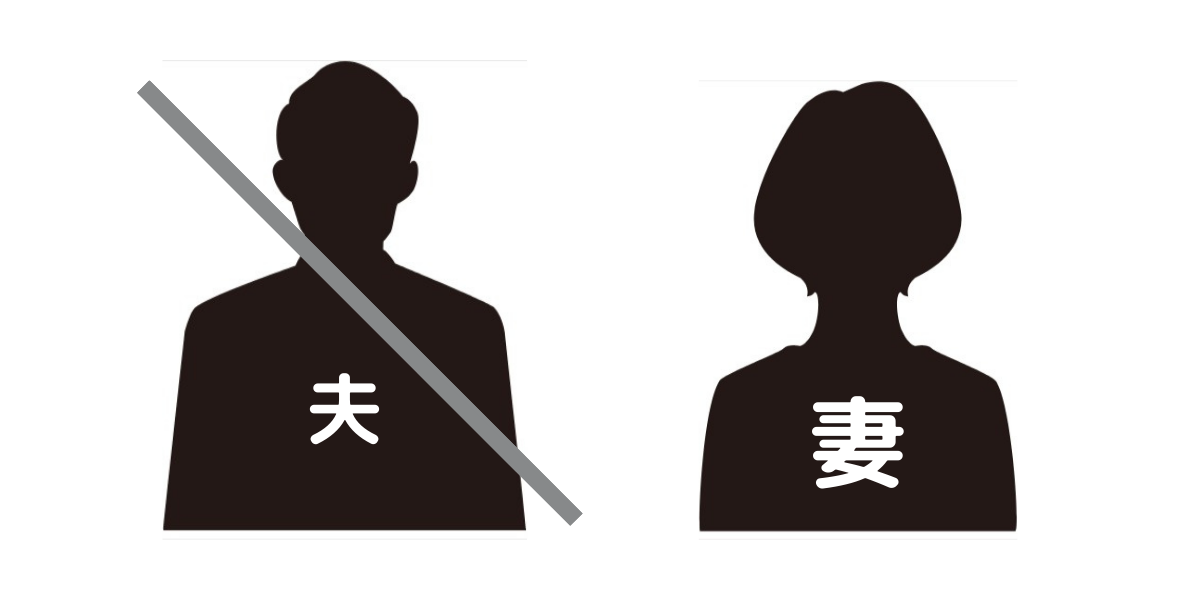

3-2. 残っている家族が1人だけ

世帯主が亡くなった後に、残された家族が1人の場合は、残された家族が世帯主となるため世帯主変更届は必要ありません。

たとえば、世帯主(夫)と配偶者の2人暮らしだった場合や、親と15歳以上の子どもの2人暮らしの場合です。

どちらの場合も自動的に次の世帯主が決まるため、世帯主変更届は不要です。

3-3. 配偶者と14歳以下の子どもが残された

配偶者と14歳以下の子どもが残された場合、世帯主の変更届は不要です。

たとえば夫婦と14歳以下の子どもがいる家族の場合です。

14歳以下の人は世帯主になれません。

世帯主である夫が亡くなると、新しい世帯主は妻です。

世帯主になれる人が家族に1人しかいない場合は、世帯主の変更届は不要です。

4. 世帯主変更届で必要になる書類の書き方

世帯主変更届の書類は、住んでいる市区町村役場によって様式が異なります。

市区町村役場の窓口で受け取るか、またはホームページから必要な様式をダウンロードし印刷しましょう。

以下で世帯主変更時に必要な書類の書き方をご紹介します。

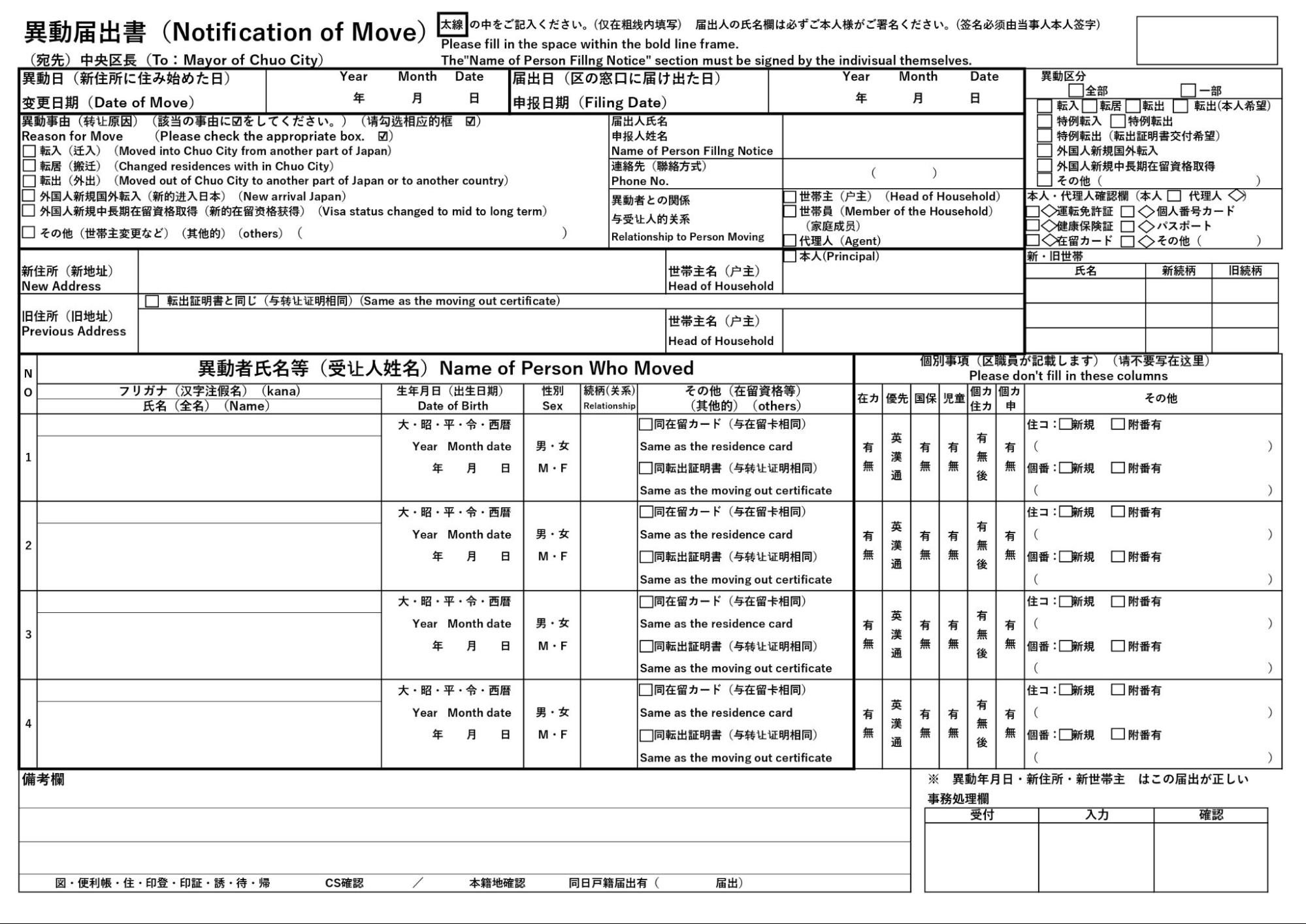

4-1. 世帯主変更届の記入方法

世帯主変更届の要旨は住んでいる市区町村役場により異なりますが、概ね以下のような記載項目があります。

【出典】東京都中央区

それぞれの記入欄には以下を記載しましょう。

- 「新住所」:新しい世帯主となる人の名前や住所を記載

- 「旧住所」:死亡または転出した世帯主の名前や住所を記載

- 「異動者氏名等」:新しい世帯主と生計が一になる世帯員、全員の情報を記載

世帯主変更届を居住地の市区町村役場のホームページからダウンロードするか、役場の受付で取得しましょう。

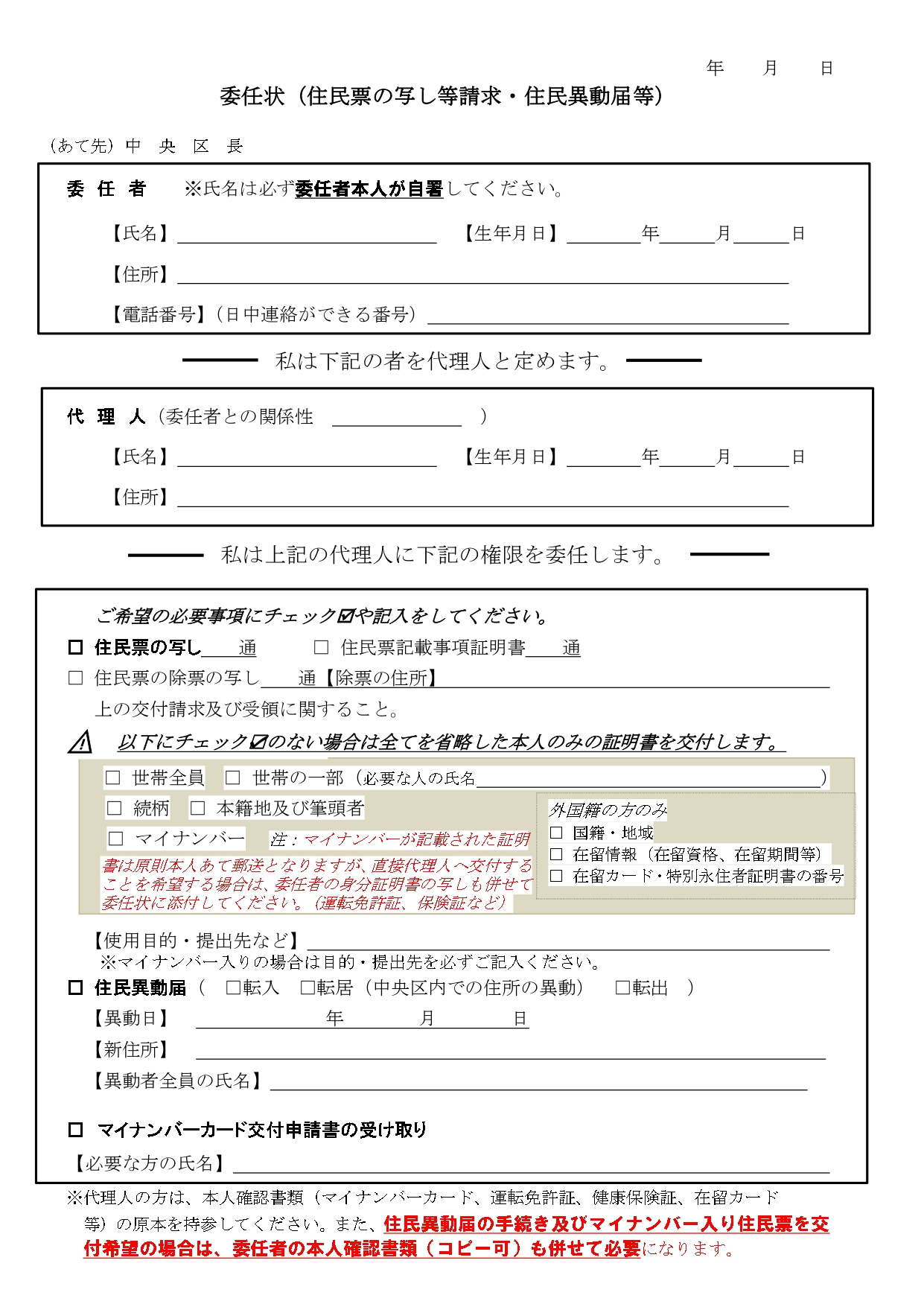

4-2. 委任状の記入方法

代理人が世帯主変更届をの届出する際には「委任状」が必要です。

【出典】東京都中央区

委任状に決まった様式はありませんが、市区町村役場で委任状の様式が用意されている場合もあります。

市区町村役場で受け取るか、ホームページからダウンロードしましょう。

5. 世帯主変更届についての注意点

世帯主変更届にはいくつかの注意点があります。

- 親族(同住所)だとしても委任状が必要なケースがある

- の届出期限を過ぎると過料が発生する可能性がある

- 外国人住民の場合には自治体によって対応が異なる場合がある

1つずつ解説していきます。

5-1. 親族(同住所)だとしても委任状が必要なケースがある

世帯主と同じ住所であっても、生計が別となっている親族は委任状が必要です。

たとえば、父母と子ども夫婦が二世帯住居している場合、同じ住所の家屋に居住していたとしても生計は異なることが多いです。

生計が異なると、世帯は別々の扱いです。

父親が死亡した際に子どもが世帯主変更届を行う場合には別世帯となるため「委任状」を作成しましょう。

5-2. 手続き期限を過ぎてしまうと過料が発生する可能性がある

世帯主変更届の決まった期限を過ぎてしまうと、行政上の義務違反となり5万円以下の支払いが必要となります。

住民基本台帳法によると、世帯主変更届は世帯主が死亡または転出した日から14日以内にの届出が必要です。

もし正当な理由がなくの届出が遅れてしまうと過料を支払う必要があります。

世帯主変更届の手続きが15日以降になった場合には、「届出期間経過通知書」に期限が過ぎた理由を記載して、世帯主変更届と一緒に提出しましょう。

5-3. 外国人住民の場合には自治体によって対応が異なる場合がある

外国人を含む世帯の場合には、書類が自治体によって異なるため注意が必要です。

前述した書類に加えて、以下の書類を準備しましょう。

- 世帯主との続柄を証明する書類(結婚証明書、出生証明書など)

- 世帯変更する人全員の在留カード(特別永住者証明書)

書類が外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした日本語訳文も併せて手続きをする必要があります。

6. 世帯主変更届と併せて行うべきの届出(10〜14日以内)

世帯主の死亡によって世帯主変更の届け出が必要な場合、世帯主変更届以外にも必要な書類やの届出がいくつかあります。

以下は、世帯主変更届と同じくらいの時期に手続きが必要な書類です。

- 受給権者死亡届(年金)

- 国民健康保険への死亡届

- 介護保険の資格喪失届

世帯主変更届と一緒に行える手続きを知っておくことで、役所に行く手間を減らしましょう。

6-1. 受給権者死亡届(年金)

死亡した世帯主が、年金受給者だった場合「受給権者死亡届」を提出します。

必要な書類は以下のとおりです。

必要書類

- 受給権者死亡届

- 亡くなった方の年金証書

- 死亡の事実を明らかにできる書類(下記のいずれかの書類)

- 住民票除票

- 戸籍抄本

- 市区町村長にの届出した死亡診断書(死体検案書等)の

コピーまたは死亡届の記載事項証明書

提出先

- 年金事務所、年金相談センター

【参考】日本年金機構

受給権者死亡届は10~14日以内に書類の提出が必要です。

6-2. 国民健康保険への死亡届

国民健康保険をやめる申請も必要です。

必要な書類や提出先は以下のとおりです。

必要な書類

- 国民健康保険証(有効期限内のもの)

- 印鑑

- 口座番号(喪主)

- 死亡を証明する書類(会葬はがき、死亡届のコピーなど)の

届出をする人の本人確認書類

提出先

- 住んでいるの市区町村

【参考】東京都中央区ホームページ

市区町村のホームページや電話で事前に確認してから申請に行きましょう。

6-3. 介護保険の資格喪失届

40~64歳以下で、要介護・要支援認定を受けていた方や65歳以上の方が亡くなった場合は、介護保険の資格喪失届も必要です。

必要な書類

- 介護保険証

提出先

- 住んでいる市区町村役場

【参考】東京都中央区ホームページ

介護保険の資格喪失届は世帯主が亡くなった日から14日以内に行いましょう。

また住んでいる市区町村によっては必要な書類が異なるので注意が必要です。

7. 相続発生時は忘れずに世帯主変更届を提出しよう

世帯主変更届は期限をすぎると行政上の義務違反となり、金銭の支払いが発生する可能性があるなど、手続きをする際にはいくつか知っておくべきポイントがあります。

特に相続が発生する場合は、介護保険・年金・国民保険などの手続きも必要です。

抜け漏れがなく手続きを行えるように、専門家への依頼も検討しましょう。