回収できない債権は放棄すべき?債権放棄のメリットと注意点をわかりやすく解説

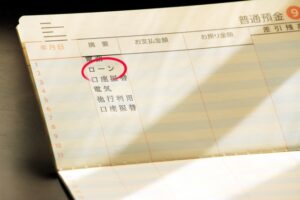

事業を行っていると、売上代金をすぐに回収することができず売掛金となることがあります。

また、他社に融資をしたが、期日を過ぎても返済されないケースもあるでしょう。

債務が返済されていない状態で取引相手が倒産すると、売掛金や貸付金といった債権を回収できなくなります。

回収の見込みがなければ、債権放棄して税法上の損金(損失)として計上することがおすすめです。

本記事では、債権放棄したらどうなるのか、債権放棄のメリットを詳しく解説します。

手続きの流れも紹介するので、回収できない債権にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

目次

1.債権放棄(債務免除)したらどうなる?法律上の意味を解説

債権放棄とは、債務者の意思にかかわらず、債権者の意思のみで債務を消滅させることをいいます。 民法上では「免除」という行為にあたります。

「債権者が債務者に対し債務を免除する意思を表示したときは、その債権は消滅する(民法519条)」と規定されているように、債権放棄も法律行為のひとつなのです。

2.債権放棄のメリットとデメリット

債権放棄のメリットは、回収できる見込みのない債権を損金として処理し、課税所得額を減らせる点です。

回収できない債権は企業の資産として計上されるため、法人税の納付額が高くなります。

株価が高くなる一因にもなるので、事業承継を検討している場合は相続税も多く納めなければなりません。

貸倒引当金を設定して回収見込みのある分だけ売掛金を設定するという方法もありますが、この場合には、税法で貸倒引当金の設定の方法が決まっていて、あくまで見込みによってしか設定することができません。

そこで、債権が回収できないと判断した場合に債権放棄という方法を取るのです。

債権放棄すると、そのぶんの売掛金がなくなり、損金(損失)として処理できます。

会社が黒字の場合には、回収できない債権を損失にすることで、節税対策にもつながります。

債権放棄を行う際に注意したいのが、その債権は本当に回収できないかどうかです。

本当は回収できるかもしれない債権を放棄することは、会社のためになりません。

もし債権のうちの一部でも回収できる場合には、その一部を確実に回収するようにしましょう。

しかし、債務者の倒産など場合によっては債権をすべて回収できないケースもあると思います。

ここからは、債権放棄の流れを具体的に解説していきます。

3.債権放棄の方法

債権放棄は下記5つのステップで進めていきます。

|

それぞれのステップを理解し、債権放棄の流れを掴みましょう。

3-1. 支払いの催促を行う

債権放棄によって債権を損金(損失)にするには、支払いの催促を行ったにもかかわらず、債権が回収できなかったという事実が必要です。

債権が回収できるのにもかかわらず債権放棄をした場合には、その分を贈与したとみなされてしまうことがあり、この場合には「寄付金」扱いになってしまいます。

支払いの催促を行ったことを客観的に証明できるように、内容証明郵便で支払いの催促を行うとよいでしょう。

3-2. 債務者の財務状態を調査する

債務者が支払うことができるのに、支払いを引き延ばしているだけの場合にも、債権放棄は認められません。

通常、債務者の財政状態が悪化して、資産よりも債務のほうが多くなってしまっている「債務超過」の状態が3~5年の期間が継続している場合に、債権放棄をする条件が整っているとみなされます。

債務者の状況によっては、勝手に債権放棄をしてしまうと債権者の損失が大きくなってしまう可能性があるので注意しましょう。

3-3. 債権放棄通知書を作成する(サンプル)

債権放棄の条件が整っていることが確認できたら、債権放棄通知書を作成しましょう。

文面には、債権放棄の事実、契約日、商品名、商品代金、商品引渡日、商品代金の支払期限、債権放棄の日時を明記します。

サンプルを掲載しますので、参考にしてみてください。

債権放棄通知書

(内容証明として通知)

株式会社□□□□(以下「甲」という)は、株式会社△△△△(以下「乙」という)に対する、令和〇〇年〇〇月末日現在、下記売掛金債権を有しておりますが、諸般の事情に照らして、本書面をもって書き債権全額を放棄いたします。

記

一 契約日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

二 商品 〇〇〇〇

三 商品代金 金〇〇万円

四 商品の引渡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

五 商品代金の支払期限 令和〇〇年〇〇月〇〇日

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(甲)住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号

会社名 株式会社□□□□

代表取締役 〇〇〇〇

(乙)住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号

会社名 株式会社△△△△

代表取締役 〇〇〇〇殿

3-4. 内容証明郵便で送付する

債権放棄は債権者の意思表示だけで効力が生じます。

債務者側の意思は必要ないので、債権者が独断で債権放棄を実行することが可能です。

この際に注意したいのが、債権放棄の事実を対外的に周知することです。

書類を通常の郵送方法で送っても対外的に周知できないため、必要な書類は内容証明郵便で送りましょう。

同じ文面のものを3通作成し、自分、相手、郵便局に1通ずつ保管します。

この内容証明郵便は、税務申告を行うときにも必要となります。

電話や普通郵便では債権放棄の通知として認められませんので、必ず内容証明郵便を利用しましょう。

3-5. 書類を整え保管する

最後に、会社更生等手続き開始通知書、債権者集会の協議決定通知書、債権放棄通知書(債務免除通知書)などの書類を整え保管しておきます。

貸倒認定でトラブルになったときにそなえて、どこに保管してあるかわかるようにしておきましょう。

税務署から確認が行われることもあるため、すぐに書類が提出できる状態で保管しておくことが大切です。

4. 売掛金を回収できなくなる理由

相手方に財務状況の問題がないと判断したにもかかわらず、売掛金を回収できないとお悩みの方も多いでしょう。

売掛金を回収できなくなる理由をまとめました。

売掛金を回収できなくなる理由

|

これまではきちんと支払い、または返済があったにもかかわらず、急に音沙汰がなくなるのは、先方の支払いミスの可能性があります。

支払いがすべて終わっていると勘違いしているケースもあるため、連絡すればすぐに払ってもらえるかもしれません。

売掛金が回収できなくなる理由として最も多いのが、経済状況の悪化です。

一時的な悪化であれば持ち直す可能性も十分にあるため、様子を見てもいいでしょう。

しかし、頻繁に支払いの遅延が続く場合は経営を持ちなおせず、倒産する可能性が高まります。

回収できないと判断したら、早めに債権放棄を行いましょう。

5.貸倒損失が認められる事例とは?

回収不可、または回収の見込みが薄く、不良債権となりそうな場合は、貸倒損失として計上する方法もあります。

貸倒損失として計上すれば、法人税や消費税の負担を抑えられます。

ただし、計上するにはいくつかの要件を満たす必要があるため、ここで計上が認められるケースを紹介しましょう。

5-1. 債務者の倒産や債務免除が行われたとき

債務を抱える会社が倒産した・債権者間での合意があった・書面によって債務免除された場合に貸倒損失として計上することが可能です。

会社が倒産すれば、債権を回収する権利を失います。

そのほかにも、金融機関や行政機関を仲介役とした話し合いのなかで債権が放棄された、債権回収の見込みがなく書面で債務免除を行ったケースもあります。

回収できなかった債権は企業にとってマイナスとなるものの、貸倒損失として計上すれば、税負担の面デメリットを得られるでしょう。

5-2. 債権の回収が不可能だと判断できるとき

会社は倒産していないけれど、経営状況から回収の見込みがないと判断できる際にも貸倒損失の計上が認められます。

計上する際に注意しておきたいのが、担保物を処理しておくこと・債権の一部のみを貸倒損失として計上できない点です。

債権を回収できない具体的な理由があり、担保物がすでに処理されている・債権の全額を貸倒損失として計上しなければなりません。

5-3. 取引停止後に返済がないとき

継続的に取引をしていたものの、経営状況の悪化から取引停止、その後返済が行われない際にも貸倒損失が認められます。

一点注意しておきたいのが、継続的な取引の場合のみ認められることです。

1回限りの取引では貸倒損失の計上が認められないので、継続している取引の売掛金が返済されないときに計上を検討しましょう。

ここまでに貸倒損失の計上が認められるケースを紹介してきましたが、貸倒損失の計上は手続きに時間がかかるため、自社側の負担が大きくなる点に注意が必要です。

債権を回収できないと判断したら、迅速に債権放棄の手続きを行い、損金として処理する方法もあります。

なお債務者の財産の管理は、債務者ではなく破産管財人が行います。

手続き印必要な債権放棄通知書(債務免除通知書)は、管理者である破産管財人に送りましょう。

6. 債権回収可能な場合の対処法

債権の回収が可能な場合は、できるだけ早めに法的手段を取ることがおすすめです。

経営状況の悪化により倒産した、債務免除が行われたなどの理由があれば、債権の回収はできなくなります。

しかし、そういった事情なく、ただ支払いを拒否している場合は法的手段で債権を回収することが可能です。

債権を回収するには、回収可能と判断できる証拠を集めなければなりません。

自社のみで動くことは難しいため、専門家の手を借りて証拠を集めましょう。

なお、売掛金の回収期限は支払い期限の翌日から5年です。

5年を過ぎると請求権が消滅するため、早めに動き出すことが重要です。

7.債権放棄のまとめ

債権放棄の手続きはいくつもの書類を用意して郵送しなければならないので、手間も時間もかかります。

しかし、相手が倒産することでのリスクを考えると、早めに手続きを済ませて損金として処理することが望ましいでしょう。

債権放棄に適したタイミングや用意する書類は、知識がなければわかりにくいため、専門家の手を借りることがおすすめです。

税理士に相談すれば、会社の状況に合った最適なタイミングを教えてくれるだけでなく、必要な書類もアドバイスしてもらえます。

事業承継を検討している場合は相続についても相談できるため、回収の見込みがない債権にお悩みの方は、ぜひ一度相談してみてください。

| 【お役立ちコンテンツ】

相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み 【クレアスの相続税サービス】 |