ひと目でわかる!遺言書の種類のまとめ【保存版】

遺言書には、大きくわけて「普通方式」と「特別方式」があります。 一般的には「普通方式」によるものが多く、普通方式の遺言は、さらに3つの種類に分けられます。 どういったものがあるか、どの方法が自分に適しているのか見ていきましょう。

自筆証書遺言

遺言者が自分で作ることができるのが、自筆証書遺言です。 紙とペンと印鑑があれば作成でき、最も簡単な方法といえます。 最近では遺言書作成キットなども販売されており、以前よりも気軽に作成できるようになってきています。 しかし、本人が書いたものかを証明することが難しい、遺言書が発見されない、などの恐れもあります。 作成の流れの基本は、以下のとおりです。

- 遺言書本文を自筆する

- 作成日付を記す

- 遺言者本人が署名捺印をする

また、訂正や加筆、削除をするときにも決まりがあり、決まったルールで遺言の訂正や加筆・削除がなされていないために無効になるケースも多いようです。 さらに、家庭裁判所の検認が必要です。

検認とは?

家庭裁判所に遺言書を持っていき、偽造や変造を防止するために、遺言書の記載を確認する手続きのことです。 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等が立ち会いのうえ、開封しなくてはなりません。

公正証書遺言

遺言者が口頭で述べたことを公証人が直接聞いて作成するのが、公正証書遺言です。 公正証書遺言には証人が必要です。二人以上の証人の立ち会いが必要となります。 遺言者の意思を公的な立場で保証してもらえるメリットがあります。 また、公正証書遺言の原本は「公証役場」に保管されるため、遺言書の偽造、隠匿の危険はありません。 費用はかかりますが、遺言の方式としては、最も安全で確実といえます。

公証人とは?

公証人は、法務大臣によって任命される公務員のことです。 「公証役場」「公証センター」などの名称の場所で執務をしています。 公証役場は全国の各市町村にあり、全国どこの公正役場でも公正証書遺言の作成は可能です。

公正証書遺言の証人になることができない人

- 未成年者

- 推定相続人、受遺者とその配偶者、直径血族

- 公証人の配偶者、4親等内の親族、公証人の書記、公証人の使用人

上記に当てはまる方は、公正証書遺言の証人になることができません。

公正証書遺言作成の手続き

まずは遺産のリスト、不動産の地番や家屋番号などの必要書類などを用意し、公正役場で依頼します。 証人は署名する日に公証役場に行くだけですが、身分証明のための書類を持参すると良いでしょう。 なお本人が公正証書遺言で使用する印鑑は、実印でなければなりません。 相続の専門家に頼んで、遺言書作成をサポートしてもらうことも可能です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書の内容を証人に知られないというメリットがある一方、公証人が遺言の内容までを確認をするわけではないので、遺言としての要件が欠けた状態である可能性は残ります。 封印した上で公証役場に持参し公正証書にするので、保管については安心です。 秘密証書遺言の作成の方法としては、遺言を作成し封印した状態で、公証役場へ持っていきます。 公証人1人と証人2人以上の立ち会いが必要です。 また署名以外は、ワープロなどで作成したもので構いません。 ただし、実際にはあまり使われることのない方式のようです。

まとめ

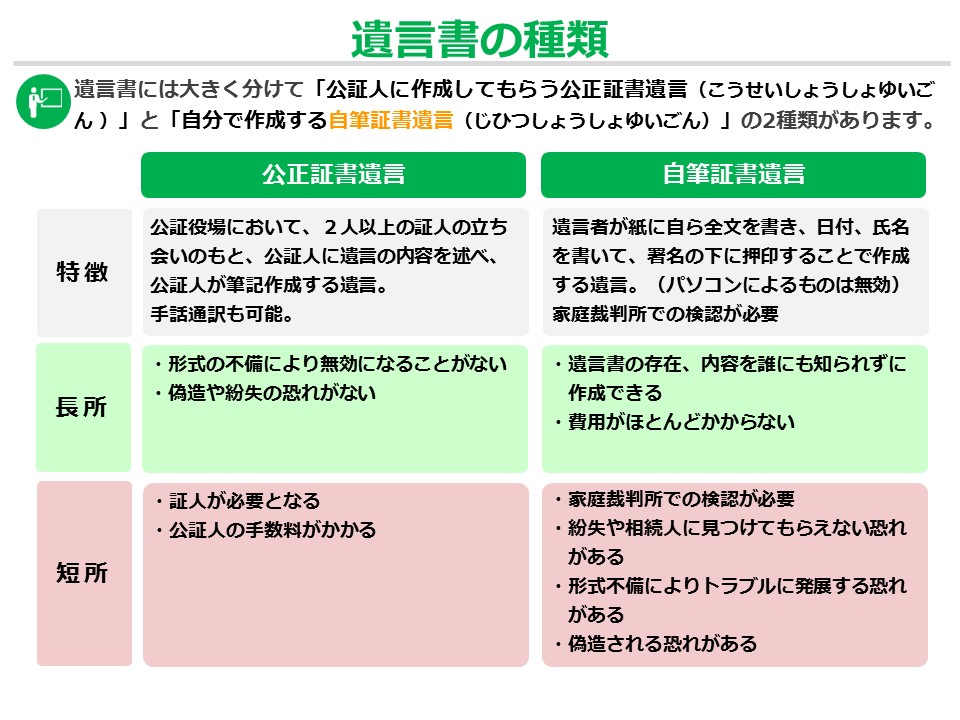

公正証書遺言と自筆証書遺言のポイントをまとめました。ぜひ参考にしてください。

【お役立ちコンテンツ】

相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み

【クレアスの相続税サービス】