贈与税の申告方法や必要書類!申告書の書き方や申告不要な場合も解説

監修

中村亨

日本クレアス税理士法人 代表 税理士 公認会計士

「贈与税の申告にはどんな書類が必要?」

「贈与税の申告が必要かどうかわからない」

資産を受け取ったものの、贈与税の申告をしたことがない方は、こんな悩みを抱えているのではないでしょうか。

両親や祖父母から資産を受け取った場合は贈与税が発生するものの、申告不要なケースもあるため、どちらに該当するかを確認することが大切です。

また贈与税が発生する場合は、必要書類を用意したうえで申告する必要があるので、事前に申告方法についても押さえておきましょう。

本記事では贈与税申告の流れや申告書の書き方・必要書類をくわしく解説します。

また、申告書の書き方や申告が不要な場合のケースも記載するので、資産を受け取った方はぜひ参考にしてください。

目次

1. 贈与税は誰が申告する?申告不要な場合はある?

両親や祖父母から資産を受け取ったけれど、「そもそも贈与税って誰が申告するの?」と気になっている方も多いでしょう。

贈与税は、財産を受け取った人に課税される税金ですが、すべてのケースで申告が必要になるわけではありません。

ここでは、誰が贈与税を申告するのか、そして申告が不要となる条件についてわかりやすく解説します。

1-1. 贈与税の申告義務があるのは「財産をもらった人」

贈与税は財産を受け取った人に課せられる税金なので、財産をもらった人が払わなければなりません。

税金を課せられる人に関しては、相続税法第21条によって定められています。

たとえば、「親からもらったお金だから親が手続きするのでは?」と誤解される人が多いですが、申告の責任は受け取った本人にあるため注意しましょう。

1-2. 年間110万円以下の贈与は申告不要

1年で受け取った額が110万円以下の場合、贈与税の申告は不要です。

贈与税は暦年課税と相続時精算課税のどちらかから課税方法を選べます。

2つの課税方法の特徴をまとめました。

<暦年課税と相続時精算課税の特徴>

|

課税方法 |

特徴 |

|

暦年課税 |

その年(1年間)に受け取った金額を基に贈与税額を算出する方法 |

|

相続時精算課税 |

贈与時には一旦計算・申告し、最終的に相続時にまとめて精算する方法 |

参考:国税庁

どちらも贈与税の基礎控除110万円が適用されますが、課税方法に相続時精算課税を選んだ場合は、納税の有無を問わず申告が必要です。

また、数年にわたって毎年110万円以内のお金を受け取っている場合は、暦年課税が適用されない可能性もあるので注意しておきましょう。

たとえば、「10年間にわたり毎年110万円を渡す」とあらかじめ約束していた場合は、税務上「定期金給付契約」とみなされる可能性があります。

この場合は、将来受け取る合計金額全体に対して贈与税が課税されることになるため、次のような対応が必要です。

- 贈与契約書を毎年作成する(都度贈与である証拠を残す)

- 自動的、形式的な贈与と誤解されないようにする

以上の理由から、贈与方法によっては110万円以下の場合でも、贈与税の対象となるケースがあるため注意しましょう。

贈与税についてさらにくわしく知りたい方は下記記事もチェックしてみてください。

【関連記事】:贈与税とは?税金がかかる条件や税率をわかりやすく解説

2. 贈与税の申告が必要になる3つのケース

贈与税の申告が必要になるケースは以下の通りです。

<贈与税の申告が必要になるケース>

- 受け取った財産が年間110万円を超える

- 相続時精算課税制度を利用している

- 贈与税の非課税措置を利用している

いずれかに該当する場合は、贈与税の発生有無を問わず申告が必要です。

ケース別にくわしく見ていきましょう。

2-1. 受け取った財産が年間110万円を超える

1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超える場合は、贈与税が発生するため申告が必要です。

前述したように、贈与税には基礎控除110万円があります。

基礎控除適用後に0円になる場合は申告不要ですが、適用後に0円にならない場合は金額に応じて納税しなければなりません。

贈与税額の算出に必要な税率をまとめました。

<贈与税の税率>

|

基礎控除後の課税額 |

一般税率 |

特例税率 |

|

200万円以下 |

10% |

10% |

|

300万円以下 |

15%(10万円控除) |

15%(10万円控除) |

|

400万円以下 |

20%(25万円控除) |

20%(30万円控除) |

|

600万円以下 |

30%(65万円控除) |

30%(90万円控除) |

|

1,000万円以下 |

40%(125万円控除) |

40%(190万円控除) |

|

1,500万円以下 |

45%(175万円控除) |

45%(265万円控除) |

|

3,000万円以下 |

50%(250万円控除) |

50%(415万円控除) |

|

3,000万円以上 |

55%(400万円控除) |

55%(640万円控除) |

参考:国税庁

贈与する人と受け取る人の関係性によって、一般か特例のどちらが適用されるかが異なります。

直系尊属の祖父母や両親から受け取る場合は特例、それ以外の人から受け取る場合は一般です。

基礎控除適用後の課税額が300万円以下だと一般と特例どちらもかわりませんが、400万円以下から控除額が大きく変化します。

控除額が大きくなることで納税負担も抑えられるため、直系尊属から受け取る場合は特例税率を適用したうえで納税額を算出しましょう。

2-2. 相続時精算課税制度を利用している

課税方法に相続時精算課税制度を利用している場合は、贈与税の発生有無を問わず申告が必要です。

相続時精算課税制度は、贈与分から基礎控除110万円を差し引いた課税額を、贈与者が亡くなった際の相続税に加算するものです。

暦年課税のように贈与の度に納税義務が生じるわけではないものの、相続時にまとめて支払わなければならないので、まとまった金額を用意しておく必要があります。

特別控除が適用される場合は2,500万円の控除を受けられるため、適用されるかどうかも確認しておきましょう。

ただし、制度を選択すると以後は暦年課税には戻れないため注意が必要です。

また、相続時精算課税制度を利用する場合、贈与税が発生しなくとも、必要書類とともに期限内に申告しなければなりません。

申告期間を確認したうえで、申告書や受贈者・贈与者の戸籍謄本などを用意して税務署に提出しましょう。

2-3. 贈与税の非課税措置を利用している

贈与税の非課税措置を利用する場合も申告が必要なので、忘れないようにしましょう。

贈与税の非課税措置として挙げられるのが、直系尊属からの住宅購入資金の援助です。

マイホームの購入や建築、または現在の住居の増改築をする際に、祖父母や両親などの直系尊属から援助を受けた場合は一定額が非課税になります。

非課税額は省エネ等住宅が1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円までです。

省エネ等住宅に該当する条件を見てみましょう。

<省エネ等住宅の条件>

|

参考:国土交通省

令和6年度税制改正により、省エネ等住宅に該当する要件が厳しくなりました。

しかし、令和5年12月31日までに建築確認済証を受け取っている、または令和6年6月30日までに建物が建てられている場合は、改正前の省エネ等住宅の条件が適用されます。

マイホームに関する贈与を受けた場合は、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに必要書類を用意して提出しなければなりません。

申告しないと非課税措置が適用されないので、忘れずに手続きを済ませましょう。

3. 贈与税の申告期限と3つの申告方法

贈与税の申告には明確な期限が定められており、期限内に申告と納税を済ませなければ、加算税などのペナルティを受ける可能性があります。

ここでは、贈与税の申告期限と3つの申告方法を解説します。

3-1. 贈与税の申告期限

贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までです。

申告にはいくつかの書類が必要になるため、2月1日までに用意しておきましょう。

申告後に行う納税は、複数の方法から選べるため、都合のいい方法で払うことがおすすめです。

選べる納税方法をまとめました。

<納税方法>

|

参考:国税庁

自宅から手軽に納税を済ませたい方はe-Taxやインターネットバンキングを使った納付、支払いに不明点がある方は金融機関や税務署窓口での納付を検討しましょう。

3-2. 申告方法①:税務署へ持参または郵送する

贈与税の申告書と必要書類を揃えたら、住んでいる地域を管轄する税務署の窓口に持参する、または郵送しましょう。

税務署の営業時間内に間に合わなければ、時間外収受箱に投函することも可能です。

郵送であれば時間を気にせず提出できるので、どちらかの方法で提出しましょう。

ただし、郵送は税務署に届くまでに時間がかかるため、期限ぎりぎりに提出する場合は注意が必要です。

期限までに時間がない場合は税務署窓口に直接提出、または時間外収受箱に投函しましょう。

3-3. 申告方法②:e-Taxを利用して電子申告する

贈与税の申告書を国税庁のホームページで作成する場合は、e-Taxで提出しましょう。

ホームページで作成した書類をそのまま提出すれば、郵送や足を運ぶ必要もないため手軽に申請を済ませられます。

e-Taxで申請する際はマイナンバーカードが必要になるので、申請時に用意しておきましょう。

3-4. 申告方法③:税理士に申告業務を依頼する

贈与税の申告に不安がある方は、税理士に申告業務を依頼することがおすすめです。

税理士に依頼すれば、以下のようなサポートが受けられます。

- 必要書類の案内、取得のサポート

- 贈与税額の正確な計算

- 申告書類の作成、提出代行

- 非課税特例や相続時精算課税を適用すべきかの判断

依頼後は、申告書の控えや納付方法なども丁寧に説明してもらえるため、はじめての贈与税申告でも安心して任せられるでしょう。

4. 贈与税申告の必要書類と添付書類

贈与税を申告する際は、申告書のほかにも用意する書類がいくつかあります。

事前に確認せず申告を進めると、不備や手戻りが発生するおそれがあるため、自分が該当するケースを把握し、早めに書類を準備しておきましょう。

ここでは、申告者全員に共通する基本書類と、課税方法ごとに異なる添付書類を紹介します。

4-1. 【共通】すべての申告者に必要な書類

以下の書類は、課税方法や非課税措置の有無にかかわらず、贈与税申告をする全員が提出する必要があります。

<贈与税の申告に共通して必要な書類>

|

申告書第1表と本人確認書類は、贈与税を申告する人全員が用意しなければならない書類です。

課税方法や非課税措置の有無を問わず用意する必要があるため、どちらも用意しておきましょう。

本人確認書類はマイナンバーカードが望ましいものの、まだ取得していない方もいるかと思います。

取得していない場合は、マイナンバーがわかる住民票と、運転免許証・健康保険証などの2点を用意することで本人確認を済ませられます。

4-2. 暦年課税を利用する際に必要な添付書類

課税方法で暦年課税を選択する場合は、ケース別に添付書類が必要です。

ケース別に必要な書類をまとめました。

<暦年課税で必要な書類>

|

ケース |

必要書類 |

|

暦年課税の一般税率 |

・申告書第1表 |

|

例年課税の特例税率 |

・申告書第1表 |

|

財産の評価が必要な土地を受け取った場合 |

・申告書第1表 |

一般税率で贈与税を支払う場合は申告者全員が必要な書類のみで済みますが、特例税率が適用されるケースでは、資産を受け取った人の戸籍謄本が必要です。

また、財産の評価が必要な土地を受け取った場合は、土地の評価証明書を添付書類として提出しなければなりません。

ケースによって用意する書類が異なるため、該当するケース別に書類を揃えましょう。

4-3. 相続時精算課税を利用する際に必要な添付書類

相続時精算課税制度を利用する場合は、資産をあげる人ともらう人それぞれが書類を用意する必要があります。

申告書第1表と本人確認書類のほかに、用意すべき添付書類が複数あるため事前に確認しておきましょう。

<相続時精算課税制度を利用する際に必要な添付書類>

|

複数の書類を用意しなければならないので、贈与する人とされる人それぞれが漏れのないよう用意しなければなりません。

戸籍謄本や戸籍の附票のほか、相続時精算課税選択届出書と申告書第2表も提出する必要があるので申告書第1表と一緒に作成しましょう。

4-4. 贈与税の非課税特例の適用に必要な添付書類

マイホームを購入する際に資産の援助を受け非課税措置を利用する場合も、複数の添付書類を用意する必要があります。

申告書第1表と本人確認書類以外で用意しなければならない書類をまとめました。

<贈与税の非課税措置の適用に必要な書類>

|

援助を受け既存の建物を購入する場合は、不動産の登記事項証明書と売買契約書を用意しましょう。

援助を受け建物を建築・増築する場合は、不動産の登記事項証明書と工事請負契約書を準備します。

建物の書類のほかに戸籍謄本や住民票のコピーなども揃える必要があるので、忘れずに用意することが大切です。

5. 3種類の贈与税申告書の書き方

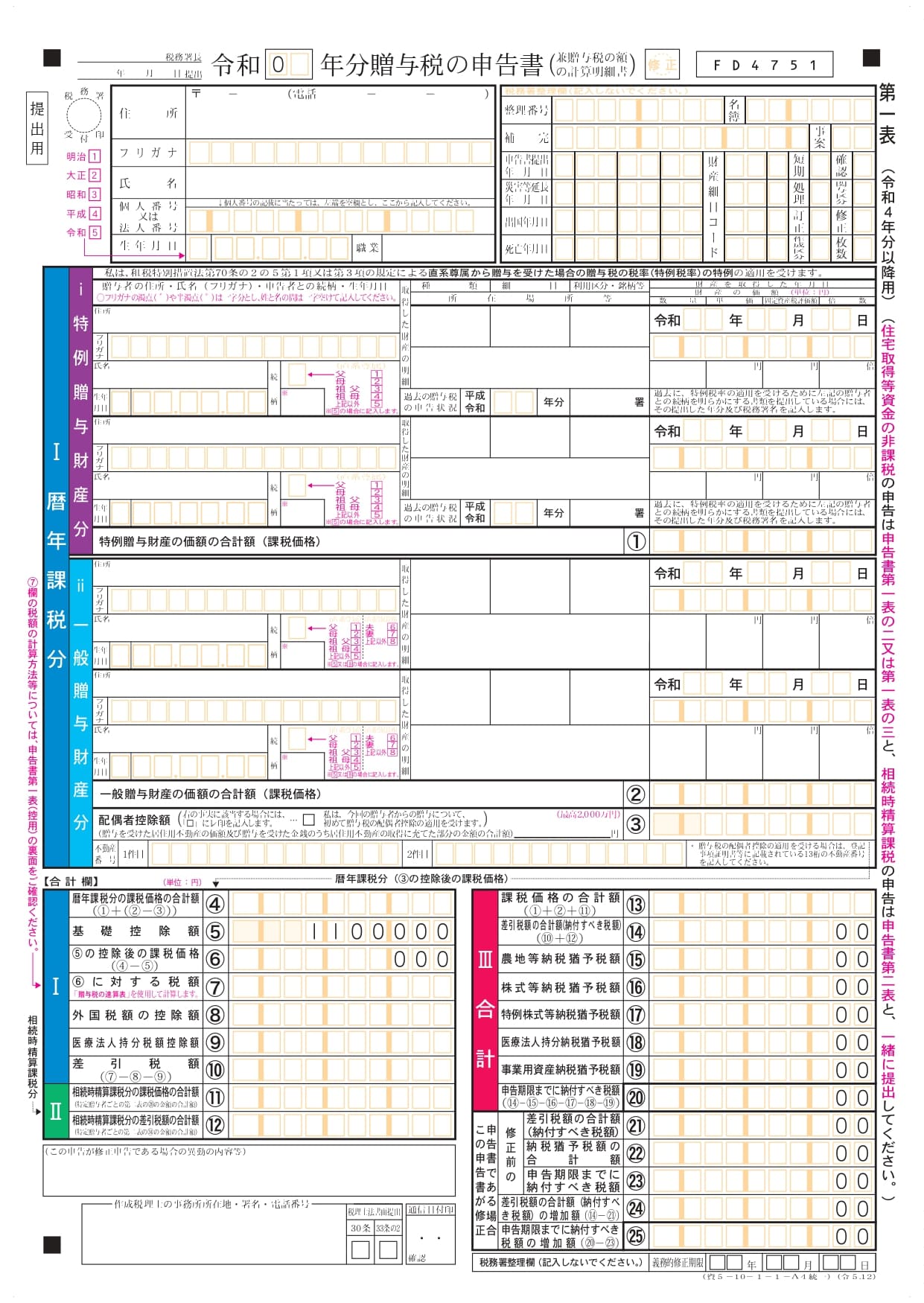

贈与税の申告書には3種類あり、全員が提出するもの・相続時精算課税制度を利用する人が提出するもの・非課税措置の適用を求める人が提出するものがあります。

それぞれで書くべき項目が異なるため、必要な書類を確認したうえで書き方もチェックすることがおすすめです。

ここでは、3つの贈与税申告書の書き方をくわしく解説します。

5-1. 申告者全員が提出する「申告書第一表」の書き方

出典:国税庁

第1表は贈与税の申告をする人すべてが提出しなければならないので、必ずチェックしておきましょう。

第1表で書くべき項目は以下の通りです。

<第1表で書く項目>

|

以前特例税率を適用するために、贈与者との続柄を証明する書類を税務署に提出したことがある人は、提出した年度と税務署名を記載しましょう。

また、贈与税の配偶者控除を適用する場合は、贈与してもらった不動産の番号も記載します。

書く項目が非常に多いため、漏れのないよう注意が必要です。

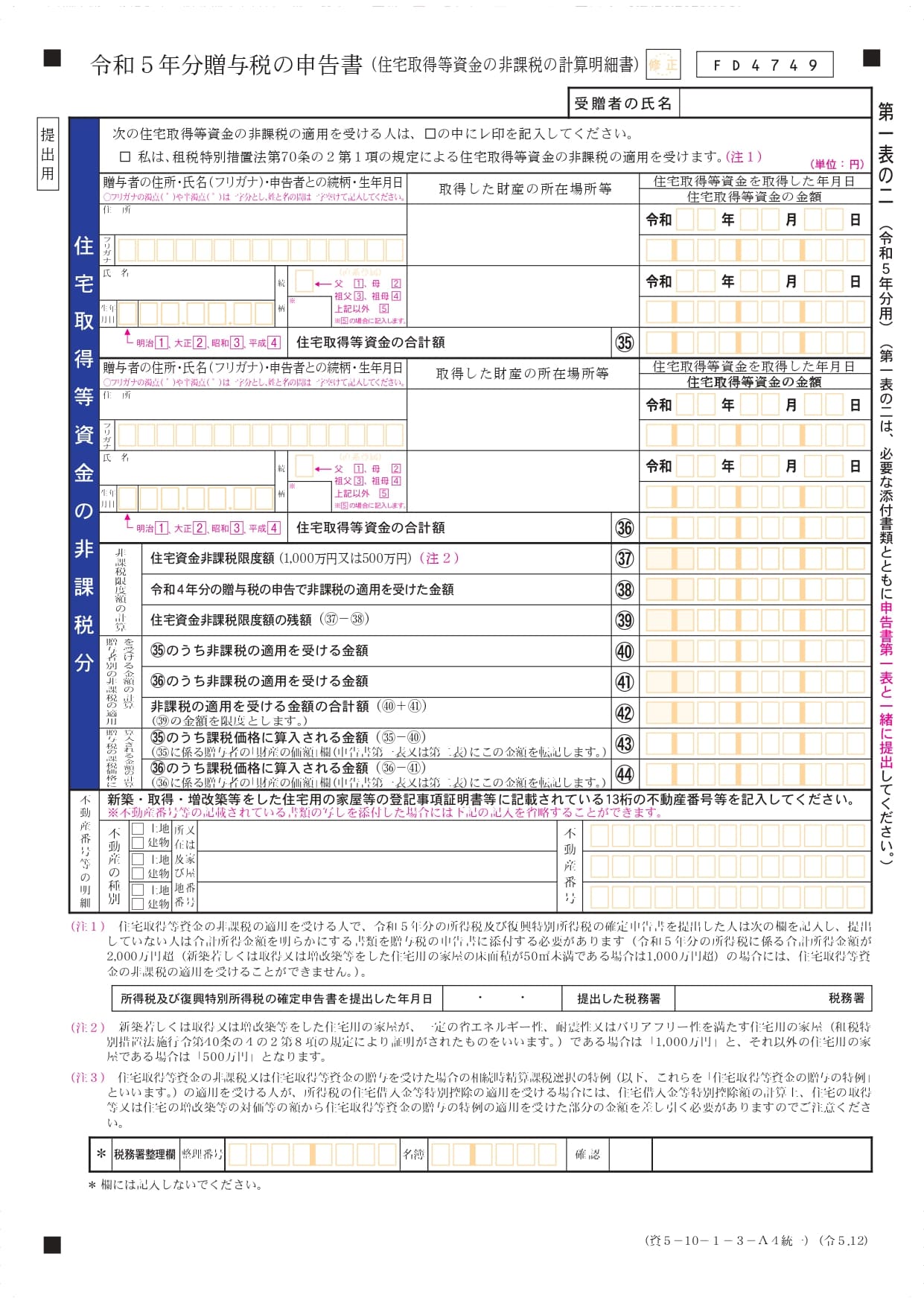

5-2. 非課税特例を使う人が提出する「第一表の二」の書き方

出典:国税庁

マイホームを購入する際に直系尊属から資金援助を受ける場合は、非課税措置を適用できます。

非課税措置を適用するには第1表の2を作成し、提出する必要があるので忘れずに用意しましょう。

第1表2で書く項目は以下の通りです。

<第1表2で記載する項目>

|

確定申告を済ませている方は、申告した年月日と提出先の税務署名も記載します。

第1表に比べれば記載項目が少ないものの、非課税限度額の計算結果を記入する必要があるため、事前に算出しておかなければなりません。

マイホーム購入について控除を受ける場合には、500万と1,000万円のどちらに該当するかを確認したうえで計算しましょう。

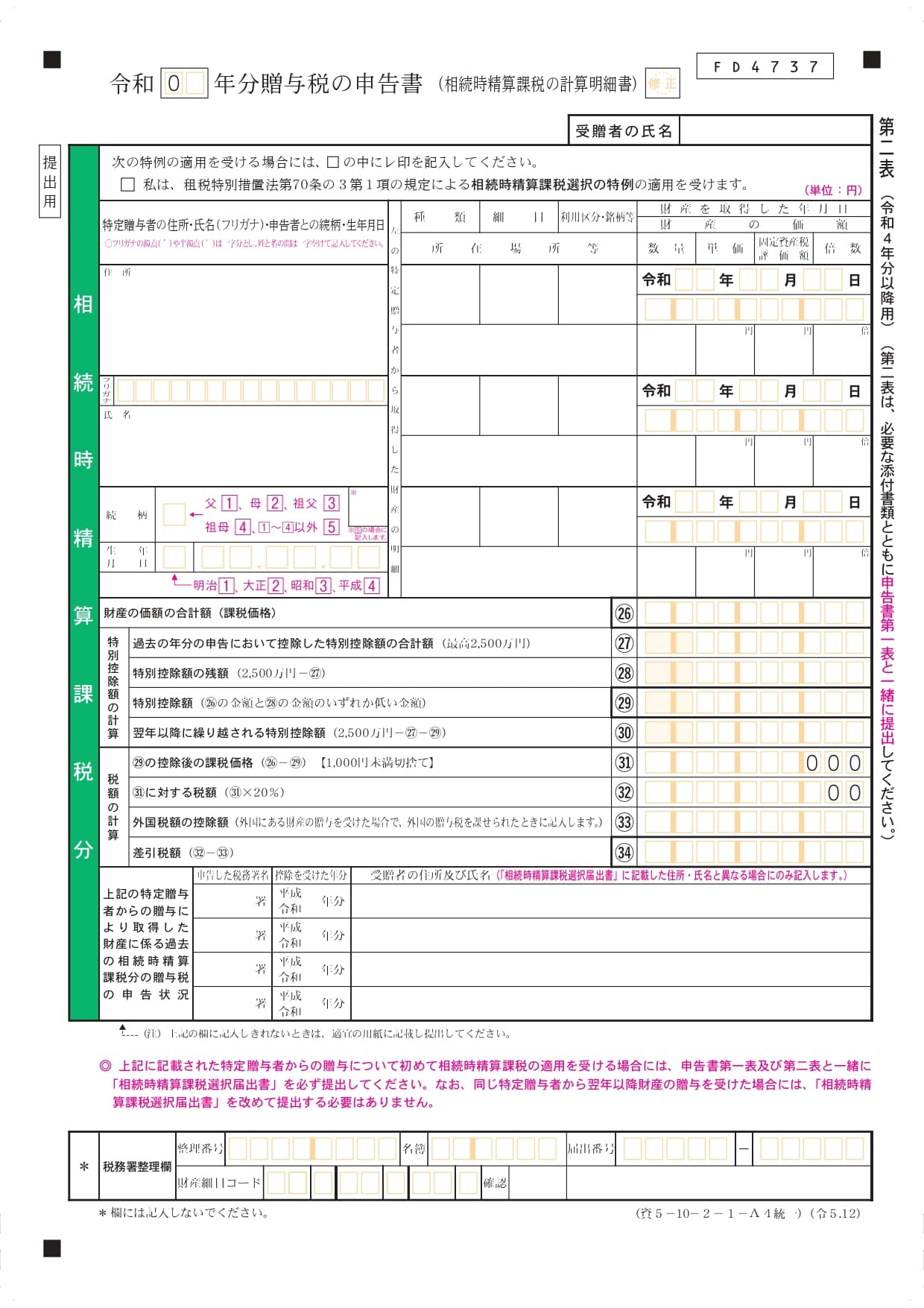

5-3. 相続時精算課税制度を利用する人が提出する「第二表」の書き方

出典:国税庁

課税方法で相続時精算課税制度を選ぶ場合は、第1表と一緒に第2表も提出しましょう。

第2表に各項目をまとめました。

<第2表に書く項目>

|

相続時精算課税制度の特別控除額2,500万円が適用される場合は、計算結果を記載しなければなりません。

2,500万円以上の金額になる場合は超えた分の贈与税を支払う必要があるため、贈与税の計算結果も書いておきましょう。

6. 贈与税の申告についてよくある質問

贈与税の申告方法や必要な書類を理解したけれど、まだ不明点があるとお困りの方も多いでしょう。

ここでは、贈与税の申告でよく寄せられる質問を紹介します。

<贈与税の申告方法についてよくある質問>

|

悩みを解決したうえで申告をしたい方は、ぜひ参考にしてください。

6-1. 贈与税の申告期限が過ぎた場合どうすればいい?

贈与税の申告期限(翌年の3月15日)が過ぎてしまったら、早めに申告書と必要書類を用意し管轄の税務署に提出しましょう。

贈与税の申告期限までに書類作成が間に合わなかった、または申告期限を間違えていたという場合も考えられます。

申告期限を過ぎるとペナルティが課されるものの、早めに提出すればリスクを最小限に抑えることが可能です。

期限を過ぎた際に課せられるペナルティをまとめました。

<申告期限が過ぎた場合のペナルティ>

|

ペナルティ |

内容 |

|

無申告加算税 |

申告期限までに申告しなかった際に課せられるペナルティ |

|

過少申告加算税 |

申告後、申告した金額が少なかった場合に課せられるペナルティ |

|

重加算税 |

故意に申告内容を偽装・隠ぺいした際に課せられるペナルティ |

|

延滞税 |

贈与税の支払いが遅れた際に課せられるペナルティ |

申告に間に合わなかったり、申告を知らなかった場合は無申告加算税と延滞税が課せられます。

申告後に申告金額が少なかったことが発覚した場合は過少申告加算税、故意に申告を偽装・隠ぺいした場合は最も重い重加算税が適用されます。

延滞税は遅れた日数分だけ加算されるため、早めに申告すれば支払い分を抑えることが可能です。

税務署から指摘を受ける前に提出することが大切なので、気づいた時点で早めに書類を用意しましょう。

6-2. 贈与税申告が必要なことを知らなかった場合は?

贈与税の申告を知らず税務署から指摘されて知った場合も、ペナルティが課されるので注意が必要です。

贈与税の存在を知らなかった場合は、無申告加算税と支払いが遅れた日数分の延滞税が加算されます。

無申告加算税の税率は以下の通りです。

<無申告加算税の税率>

|

税務署から指摘された後に急いで提出しても必ずペナルティが課されるので、通常よりも支払いが多くなると考えておきましょう。

ただし、早めに提出することで延滞税を抑えられるため、急いで書類を作成することがおすすめです。

6-3. 贈与税の申告漏れがあった場合は何をすればいい?

贈与税の申告漏れがあった場合は、すぐに申告済みの内容を修正しましょう。

期限内に申告したが、過少に申告してしまい修正する場合は、過少申告加算税が課せられます。

過少申告加算税は税率10%、期限内に申告した額と50万円のいずれか多い金額のほうを超える部分が15%です。

過少申告加算税に加え納税が遅れた分の延滞税も課せられるので、早めに支払うことが大切。

申告漏れに気付いたらすぐに税務署に足を運ぶ、または電話で連絡をして申告内容を修正したいと伝えましょう。

申告後の相談はめずらしいことではないため、気負わず行動してください。

7. 贈与税の申告が難しい場合には税理士に相談しよう!

両親や祖父母などから110万円を超える財産を受け取った場合は、贈与にあたるため贈与税の申告が必須です。

贈与税の基礎控除110万円以下の受け取りであれば申告の必要はないものの、110万円を超える場合は申告書を作成し提出しなければなりません。

特別控除のある相続時精算課税制度やマイホーム購入資金の援助に適用される非課税措置などもあるため、ケース別に活用することで納税額を抑えられるでしょう。

申告をせずにいると、ペナルティ分を加えた贈与税の支払いが求められるので注意が必要です。

故意に申告内容を隠ぺいした、または偽装したと判断されると、重いペナルティが課されるため支払えないほどの納税額になるかもしれません。

申告期限までに書類を作成することが難しい・事情があって提出できない方は、早めに税理士に相談して贈与税の申請を済ませることがおすすめです。

監修

中村亨

日本クレアス税理士法人 代表

税理士

公認会計士

2002年8月に会計事務所として創業、2005年には税理士事務所を開業し、法人や個人のお客様の会計・税務の支援をする中で、「人事労務の問題を相談をしたい」「事業承継を検討している」といったお客様のニーズに応える形でサービスを拡大し続け、現在では社会保険労務士法人など複数の法人からなるグループ企業に成長してきました。お客様に必要なサービスをワンストップで提供できることが当社の強みです。