家を相続したら相続税はかかる?課税・非課税がすぐわかる判断ポイントを解説

監修

中村亨

日本クレアス税理士法人 代表 税理士 公認会計士

相続にあたって家にも相続税がかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

家は人生最大の買い物といわれるほど、財産のなかでもとくに高い価値を持つものです。

その家に対しても相続税がかかるとしたら、どれだけの相続税を払わないといけないか不安を覚える方もいると思います。

そこで本記事では、家の相続について課税・非課税がすぐわかる判断ポイントについて詳しく解説します。

家を所有している、相続する可能性がある方はぜひご覧ください。

目次

1. 家を相続した場合は自宅であっても相続税の対象となる

相続税とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続した際に、その取得分に対して課される税金です。

相続税の対象となる財産には、現金や預貯金、有価証券だけでなく、不動産も含まれます。

そのため、家を相続した場合、たとえそれが被相続人の居住用の自宅であっても相続税の対象となる点に注意が必要です。

また、家を構成するのは建物だけではありません。

その建物が建っている土地も相続税の課税対象となります。

家や土地は評価額が高くなりやすいため、相続税の課税対象になる可能性が高い財産といえるでしょう。

2. 家が自宅の場合には相続税がかからない場合が多い

前述のように家は相続税の対象となりますが、その家が自宅の場合には控除や特例が適用できる可能性があるため、相続税がかからない場合が多いです。

家を相続した場合でも相続税がかからない3つのパターンを紹介します。

|

<家に対して相続税がかからない場合>

|

それぞれのパターンについて、なぜ相続税がかからなくなるのか解説します。

2-1. 基礎控除額の範囲内に遺産総額が収まる場合

1つ目のパターンとして、基礎控除額の範囲内に遺産総額が収まる場合があります。

相続税には誰でも利用できる基礎控除額が設けられており、この範囲内に含まれる財産については相続税が非課税となります。

|

<基礎控除額の計算式> 「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」 |

たとえば、法定相続人が配偶者と子供1人の場合の基礎控除額は4,200万円となります。

「3,000万円 + 600万円 × 2」

この4,200万円の範囲内に、自宅の評価額を含めた遺産総額が収まる場合には相続税がかかりません。

|

例

|

上記の例のような場合には、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた4,000万円が遺産総額となるため、基礎控除額内に収まり相続税はかかりません。

関連記事:相続税の基礎控除とは?控除の種類・控除額の計算方法

2-2. 配偶者控除が適用できる場合

2つ目のパターンとして配偶者控除が適用できる場合が挙げられます。

配偶者控除とは一定の条件を満たすことで、下記のいずれか金額の大きい方まで配偶者の相続税を控除できる特例です。

|

<配偶者控除の控除内容>

|

配偶者控除は、少なくとも1億6,000万円までの相続税を控除できるとても強力な特例です。

そのため自宅を配偶者が相続した場合には、ほとんどの場合で相続税はかからないでしょう。

なお、配偶者控除の適用要件は以下の通りです。

|

<配偶者控除の適用要件>

|

配偶者が家(自宅)を相続する場合には、配偶者控除が適用できないか必ず確認しましょう。

関連記事:相続税の配偶者控除で1.6億円まで非課税!計算方法やデメリットを解説!

2-3. 小規模宅地等の特例が適用できる場合

3つ目のパターンとして、小規模宅地等の特例が適用できる場合が挙げられます。

小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たすことで土地の評価額を最大で80%減額できる特例です。

小規模宅地等の特例を適用できれば自宅が建っている土地の評価額が大幅に減額できるため、遺産総額が基礎控除額内に収まる可能性が高まります。

ただし、建物自体の評価額を減額できる特例ではないため注意しましょう。

小規模宅地等の特例を自宅用の土地に対して適用するための要件は、誰が相続するかによって異なるため注意が必要です。

|

<自宅用の土地への適用要件:配偶者が相続した場合>

|

|

<自宅用の土地への適用要件:同居親族が相続した場合>

|

|

<自宅用の土地への適用要件:同居以外の親族が相続した場合(被相続人が一人暮らし)>

|

小規模宅地等の特例は、同居していた家族が相続税を原因として自宅に住めなくなることを防ぐために設けられた特例です。

そのため、原則的には配偶者もしくは同居親族のみが適用できます。

しかし被相続人が一人暮らしをしていた場合に限り、同居以外の親族でも要件を満たすことで小規模宅地等の特例が利用できます。

相続税において自宅が占める割合はとても大きいため、適用できないか申告前に確認しましょう。

3. 家(自宅)に相続税がかかるか判断する手順

続いて相続した家が自宅であった場合に、相続税がかかるか判断する方法を順を追って解説します。

|

<家に相続税がかかるか判断する手順>

|

流れを理解し、家に対して相続税がかかるかどうか確認しましょう。

3-1. 遺言書の有無を確認する

まず最初に遺言書の有無を必ず確認しましょう。

なぜなら遺言書がある場合には、民法に定められている法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるためです。

法定相続分の場合の遺産分割協議等の方法によらずに遺産分割の方法を定めることができます。

引用元:民法第908条

たとえば、本来配偶者が自宅を相続するはずだったところ、遺言により孫に譲るとされていた場合、次のような影響が出ます。

- 配偶者控除が使えなくなる可能性がある

- 孫は法定相続人でないため相続税が2割加算される

- 小規模宅地等の特例の適用条件も変わる

このように、遺言の有無によって相続税の額や節税の可否に大きな差が生まれるため、まずは遺言書の確認が必須です。

3-2. 法定相続人を確定し基礎控除額を計算する

遺言書がなく遺産分割協議にて財産の配分を決める場合には、法定相続人を確定して基礎控除額を計算しましょう。

法定相続人とは被相続人の財産を相続できる権利を持つ人を指し、民法の886条から890条において定義されています。

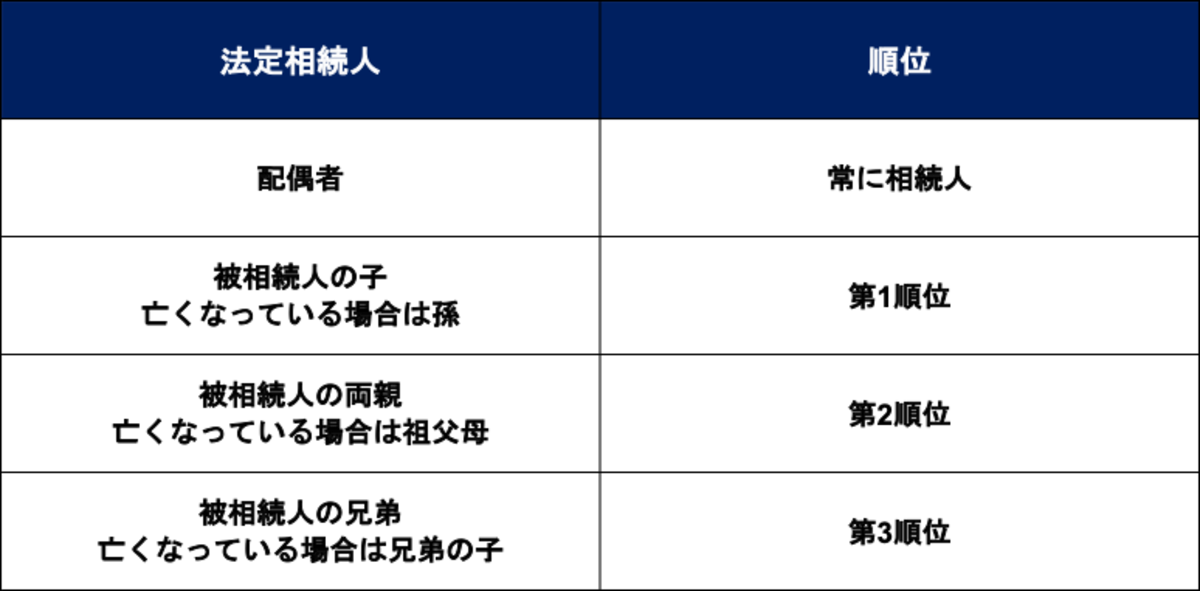

法定相続人の範囲と相続順位をまとめましたのでご覧ください。

配偶者が存命の場合には常に法定相続人となります。

その後、子どもが生きていれば子どもが、すでに亡くなっている場合には両親、などと辿っていき法定相続人が決まります。

そのようにして法定相続人が確定したら、基礎控除額を計算しましょう。

たとえば、配偶者と子ども3人が法定相続人の場合には基礎控除額は下記のように計算できます。

| 「3,000万円 + 600万円 × 4 = 5,400万円」 |

3-3. 家の評価額を計算・小規模宅地等の特例の適用有無を確認する

基礎控除額の計算ができたら家の評価額を計算しましょう。家の評価額は売却金額とは異なり、特殊な算定方法を用います。

なお、相続税ならではの方法で算定した評価額は「相続税評価額」と呼ばれます。

家の相続税評価額を算定する場合には土地と建物に分けて計算する必要がありますので、まずは土地の計算方法からみていきましょう。土地の評価額を算定する方法には「路線価方式」と「倍率方式」がありますが、今回の例では路線価方式を用います。

|

<路線価方式の計算式> 「土地の1㎡あたりの価格(路線価)× 土地の広さ」 |

なお、路線価は国によって土地ごとに定められており、国税庁の公式サイトから確認できます。

|

<土地の相続税評価額の計算例>

→「30万円 × 100 = 3,000万円」 |

続いて建物の相続税評価額を計算していきましょう。

建物部分については、「固定資産税評価額」がそのまま建物の相続税評価額となります。

固定資産税評価額は国によって定められており、3年ごとに評価額の見直しが行われ、固定資産税の課税明細書や固定資産課税台帳で確認できます。

|

<家全体の評価額の計算例>

→家の全体の評価額:4,000万円 |

なお、相続税評価額は実際に売却した場合の金額よりも20%ほど低くなる傾向があります。

家の評価額が計算できたら、先ほど解説した適用要件と照らし合わせ小規模宅地等の特例が利用できないか確認しましょう。仮に今回の例で小規模宅地等の特例が利用できれば、家の全体の評価額は800万円にまで減額できます。

「4,000万円 -(4,000万円 × 80%) = 800万円」

3-4. 家・土地を含めた遺産総額が基礎控除額内であるか確認する

最後に家・土地を含めた遺産総額が基礎控除額内であるか確認していきましょう。

相続税の財産にはさまざまな種類がありますが、大きく4種類に分けることが可能です。

|

<相続財産の種類>

|

それぞれの財産について相続税評価額を計算し、総額を計算しましょう。

|

<遺産総額の計算例>

→遺産総額:5,200万円 |

今回の例では法定相続人が4人で基礎控除額が5,400万円であるため、相続税はかからないことがわかりました。

仮にこの時点で基礎控除額を遺産総額が超える場合には、相続税を計算し申告・納税する義務が発生しますので注意しましょう。

4. 家(自宅)を相続する際に注意すべき2つのポイント

自宅を相続する際には注意すべきポイントが2つあります。

|

<自宅相続時の注意点>

|

注意点を理解し不要なトラブルなどを避けられるようにしましょう。

4-1. 配偶者居住権の利用を検討する

配偶者居住権とは、被相続人が所有していた自宅などに配偶者が住み続けられる権利です。

2020年の民法改正により新たに導入された制度で、相続財産の分配と配偶者の生活の両立を目的としています。

自宅の所有権を相続してしまうと、法定相続分や遺留分の関係から配偶者はほかの財産を相続することが難しくなってしまいます。

たとえば、自宅をすべて相続した結果、現金や預貯金などの生活費に回せる財産がほとんど残らないケースもあります。

一方、自宅の「所有権」を他の相続人に譲った場合、配偶者がその家に住み続けられなくなるリスクも生じます。

具体的には、以下のタイミングで検討すべきです。

- 被相続人名義の家に配偶者が住み続けたい場合

- 他の相続人との財産分配でバランスを取りたい場合

- 高齢で新しい住まいを探すのが困難な場合

配偶者居住権を使えば、居住の安定と財産のバランスを両立できます。

ただし、「配偶者控除が使えるから」といって安易に自宅を丸ごと相続するのではなく、相続全体の状況に応じて慎重に検討しましょう。

4-2. 家(自宅)相続後の共有名義は避ける

共有名義の不動産の管理や変更は単独では行うことができないため、相続後の共有名義は避けることが無難でしょう。

たとえば、相続時には処分の方向で双方が一致していたとしても、その後片方の意見が変わってしまった場合にはトラブルの元となってしまいます。

<よくあるトラブル例>

- 相続時は売却で合意していたのに後から「売りたくない」言い出され揉める

- 自宅のリフォームや固定資産税の負担割合を巡って揉める

- 共有者の1人が死亡すると相続人が増える・所有者が分散される

共有名義はトラブルの原因になりやすいため、相続時にできるだけ単独名義にすることを基本としましょう。

将来的なトラブルを避けたい場合は、税理士などの専門家への相談が有効です。

共有名義の場合にはさまざまな不便さが伴うため、可能であれば避けることが望ましいです。

5. 家(自宅)の相続についてよくある質問

家(自宅)の相続について、よくある質問を3つピックアップしましたので紹介します。

|

<家(自宅)の相続についてよくある質問>

|

疑問点を解消し家の相続についての理解を深めましょう。

5-1. 家の相続税はいつまでにどのように申告するの?

家の相続税はほかの財産と合算して、同時に申告する必要があります。プラスの財産として計上し相続税の計算に含めましょう。

なお、相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」

と定められています。

申告期限までに相続税の申告書を作成し、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告しましょう。

5-2. 家の相続税が一括で払えない場合はどうする?

相続税は原則として現金一括払いとなっています。

しかし家は評価額が高くなってしまうため、相続税を一括で払うことが難しいという方もいるでしょう。現金での支払いが難しい場合には、クレジットカードでの支払い・延納・物納を検討しましょう。

延納とは相続税を分割して少しずつ払っていくことを指し、原則5年とされていますが条件を満たす場合には最長で20年を選択することもできます。また物納とは現金での支払いが難しい場合にのみ認められる方法で、株式や不動産などを現金の代わりに納めることを指します。

なおクレジットカード払いの場合には、納税額に応じて手数料がかかるため注意しましょう。

5-3. 法定相続人以外が家を相続した場合も相続税はかかる?

遺言書によって、法定相続人以外が家を相続した場合でも相続税はかかります。その場合、本来の相続税に2割加算されるため注意しましょう。

また遺贈により不動産を取得した場合には、相続税にプラスして「不動産取得税」もかかってくるため注意が必要です。なお不動産取得税は、住宅の場合には3%、非住宅の場合には4%と定められています。

このように法定相続人以外が家を相続する場合には、相続税が高くなるため注意しましょう。

6. 家(自宅)の相続税は複雑なため税理士に相談しよう

ここまで家(自宅)に相続税はかかるのかという点を中心に解説してきました。

家を相続した場合には、たとえ自宅であったとしても相続税の対象となります。

また、家を相続する場合には土地も絡んでくるため、相続税評価額の算定方法などがとても複雑です。

相続税は制度が複雑なうえ、頻繁な法改正、申告や納税の期限も定められているため、正確で素早い判断が重要です。

不動産や相続に不慣れな方は、相続税のプロである税理士に相談しましょう。

監修

中村亨

日本クレアス税理士法人 代表

税理士

公認会計士

2002年8月に会計事務所として創業、2005年には税理士事務所を開業し、法人や個人のお客様の会計・税務の支援をする中で、「人事労務の問題を相談をしたい」「事業承継を検討している」といったお客様のニーズに応える形でサービスを拡大し続け、現在では社会保険労務士法人など複数の法人からなるグループ企業に成長してきました。お客様に必要なサービスをワンストップで提供できることが当社の強みです。