相続税の基礎控除とは、亡くなった人から財産をもらう時に無条件で適用される、課税されない一定の限度額です。

2015年1月1日以降に相続が開始された場合には、3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を上乗せした分が基礎控除額です。

本記事では、以下について解説します。

|

家族や自分自身の基礎控除額が知りたい時、課税額や申告の必要性が気掛かりな時に、必ず押さえておきたい知識です。

目次

1. 相続税はいくらから発生?知っておきたい基礎控除

相続税の基礎控除とは、相続税の計算において一定限度までなら相続税がゼロと判断される非課税枠を指します。

所定の計算で「もらい受けた財産の総額が基礎控除額を下回る」と判断される場合、相続税の申告・納付は不要になります。

相続税の基礎控除額について注意したいのは、非課税枠は一定ではなく、法定相続人の数や状況に応じて金額が変化する点です。

個別事例での基礎控除額は、戸籍謄本の調査を通じて相続人が何人いるのか調べたうえで、相続開始時点で適用される法律に沿った計算が必要です。

2. 相続税の基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は、土台部分と法定相続人の数による上乗せ部分の組み合わせで計算します。

最新の法令に沿って、遺産をもらう時の基礎控除額を簡単に調べる方法を見ていきましょう。

2-1. 3,000万円+600万円×法定相続人の数

平成27年度以降に発生した相続は、基礎控除額の土台になる部分が3,000万円で、法定相続人1人につき600万円の上乗せがあります。

下記の式を使えば、相続税の基礎控除額は簡単に計算可能です。

| 相続税の基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |

2-2. 法定相続人に応じて基礎控除額も増える

2-1の方法で計算する相続税の基礎控除額は、法定相続人の数に応じて600万円ずつ増加します。基礎控除額の計算例をいくつか挙げてみましょう。

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 4 = 5,400万円 |

子供や兄弟が多い場合には、法定相続人の数が多くなるため基礎控除額の範囲も大きくなっていきます。

余談ではありますが、基礎控除額が法定相続人の数で決まるという性質を利用して、養子制度などを利用し節税をはかるといったことも可能です。

2-3. 2015年から基礎控除額が縮小し課税対象者は増加

実は相続税の基礎控除額は2015年を境に縮小おり、2014年以前は現在よりも基礎控除額の枠は大きかったのです。

具体的に2014年末までは「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」という計算式で、基礎控除額が決定されていました。

この改正によって、改正前は6,000万円だった基礎控除額が3,600万円(法定相続人が1人の場合)にまで縮小されています。

下記、財務省の統計からもわかるように、基礎控除額が縮小したことによって課税対象者は大幅に増加しました。

<相続税の課税割合>

| 年分 | 割合 |

|---|---|

| 2013 | 4.3 |

| 2014 | 4.4 |

| 2015 | 8.0 |

| 2016 | 8.1 |

| 2017 | 8.3 |

| 2018 | 8.5 |

| 2019 | 8.3 |

| 2020 | 8.8 |

| 2021 | 9.3 |

参考:財務省公式HP

相続税の基礎控除額の縮小はこれまでにも何度か行われてきており、人口の減少による財源の確保や富の再分配などを目的としていることが示唆できます。

そのため、今後の国の経済状況によってはさらに縮小されてしまう可能性もあるでしょう。

3. 法定相続人とは?相続税の基礎控除額を決定づける要素

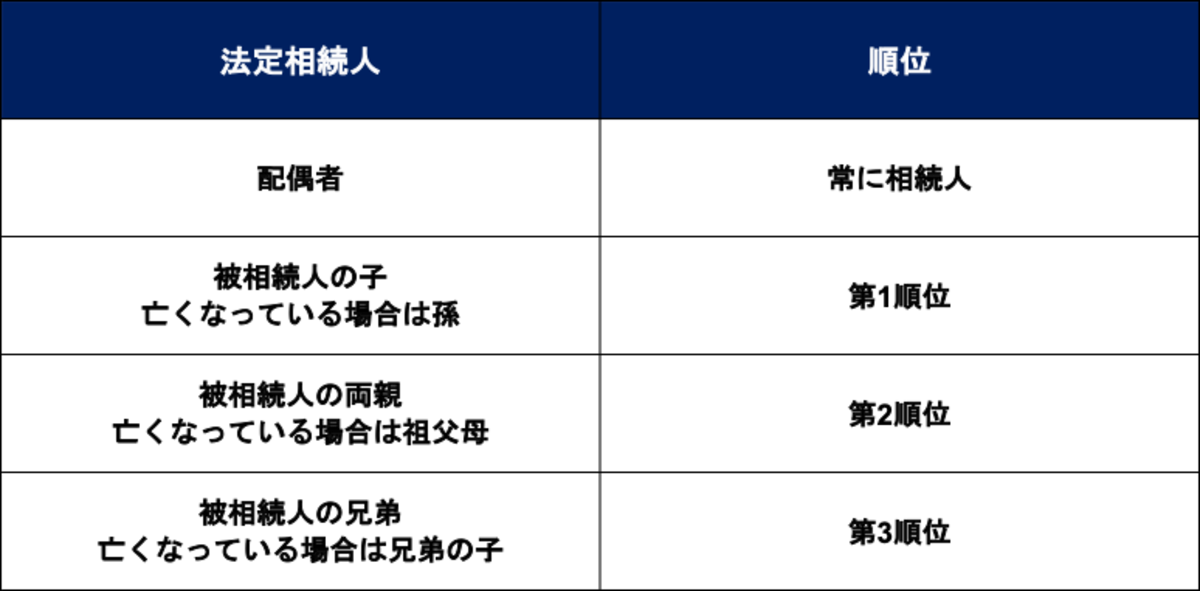

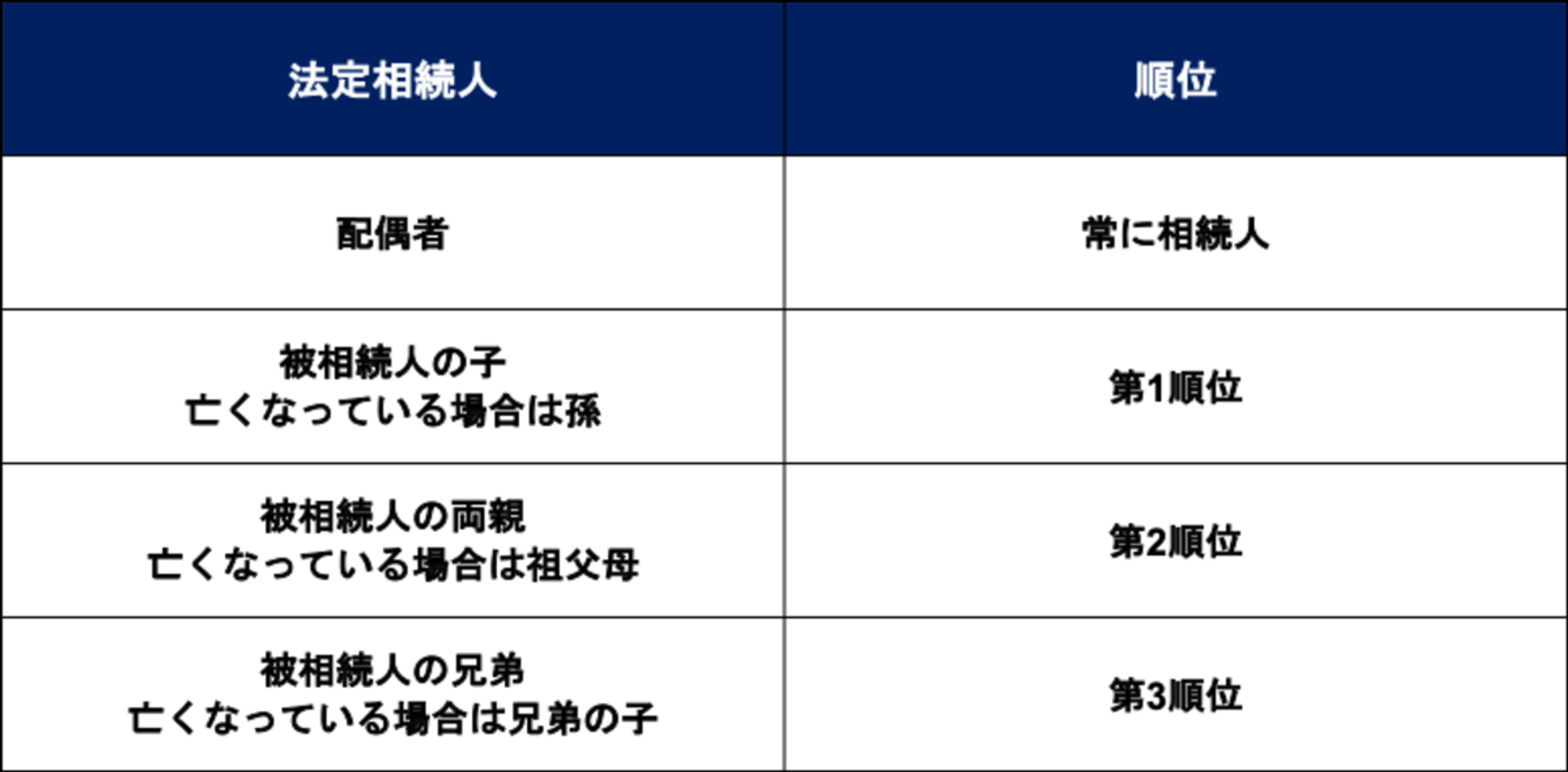

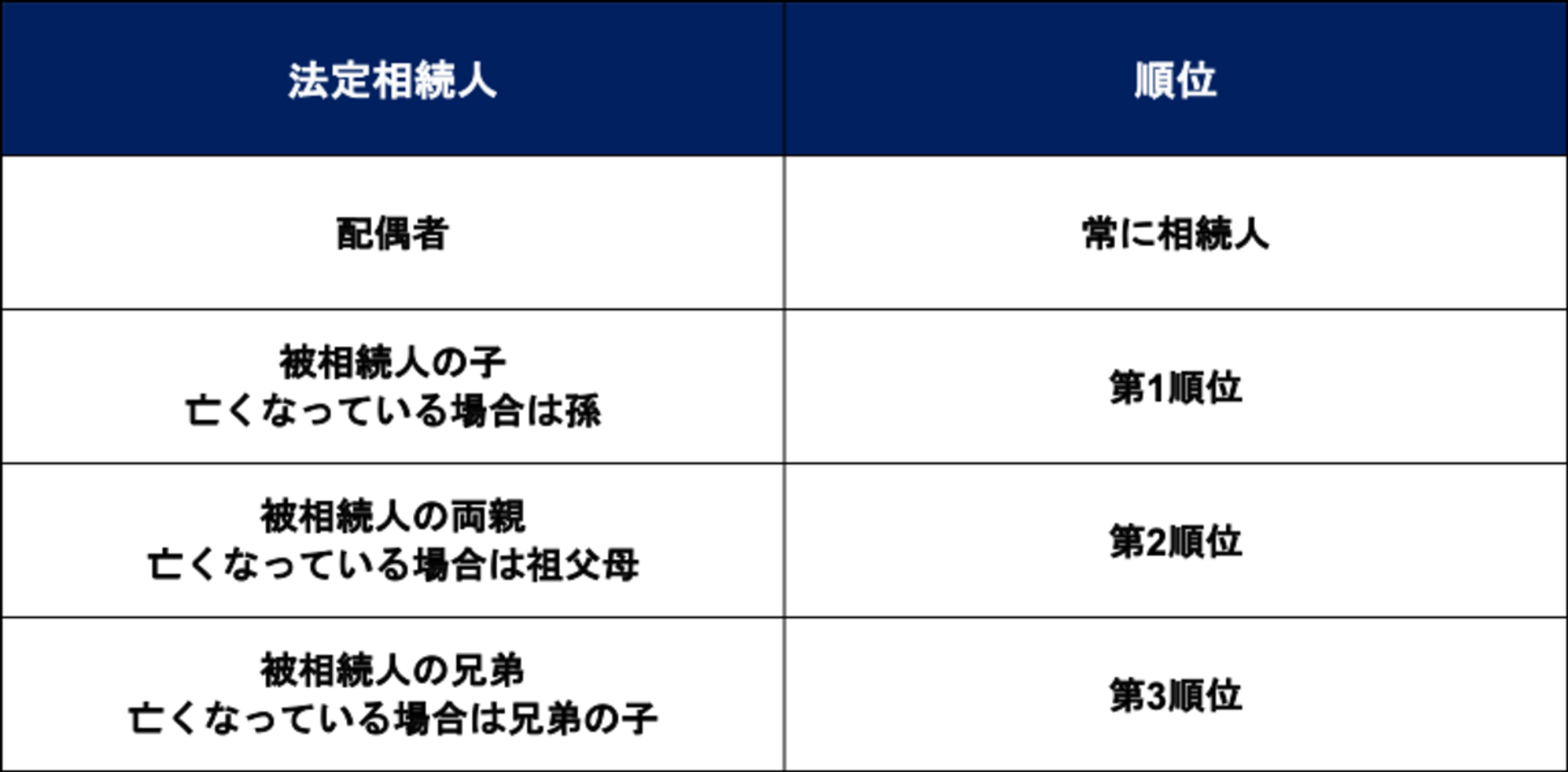

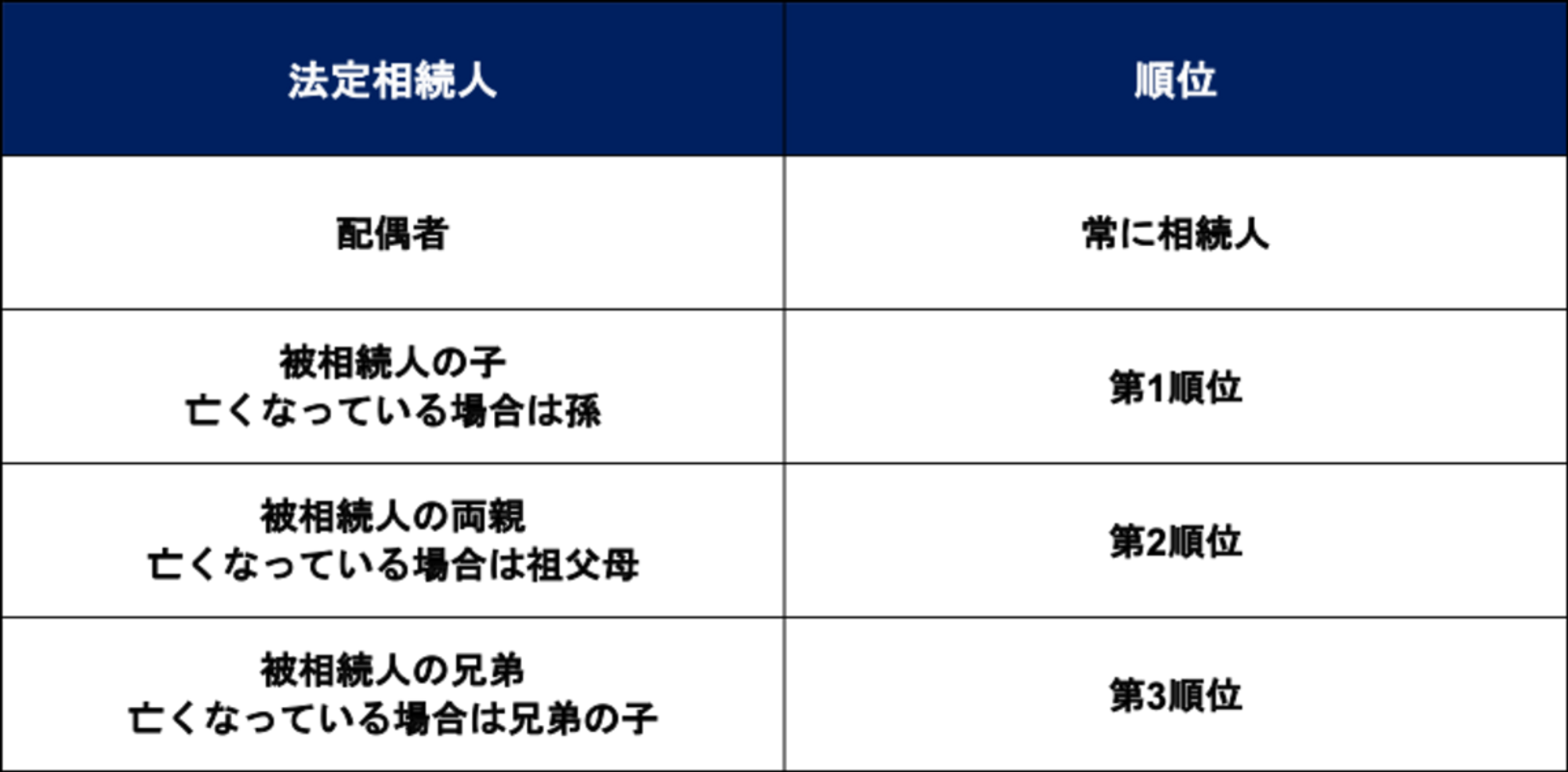

法定相続人とは、被相続人にとって戸籍上の親族に該当する人のうち、財産を取得する権利(相続権)を得る人です。

民法では、配偶者がいれば必ず相続権を得て、血族は存するなかで最も順位の高い人が相続権を得るとされます。

|

<法定相続人の判定方法> 配偶者相続人+下の血族相続人のなかで最も順位が高い人 第1順位:子ども(孫) 第2順位:直系尊属(父母・祖父母) 第3順位:兄弟姉妹(甥・姪) 相続税の計算では、上記のような近親者を「被相続人の資産で生計を立てている」と捉え、納税で困窮しないよう基礎控除額を上乗せします。 |

たとえば配偶者がいるが子供はおらず、両親が存命しているという状況で相続が開始した場合には、配偶者と両親が法定相続人となります。

それぞれの血縁関係者がどのような場合に法定相続人となるか、下記で詳しく見ていきましょう。

3-1. 配偶者

相続開始時に配偶者がいる場合、ほかの血族の有無に関わらず、必ず権利を得て法定相続人になります。

ここでいう「配偶者」とは、婚姻届を出して戸籍上の夫や妻となっている相手です。

いわゆる内縁関係や事実婚だと相続権はないため注意しましょう。

3-2. 子ども(孫)

相続開始時に子どもがいれば、血族内で権利を独占して法定相続人になります。

該当するのは、戸籍上の夫婦の間に生まれた子(実子)・養子縁組した子・認知した子・前の配偶者の子です。

血族のなかで最も優先される立場であり、相続関連の手続きでは第1順位と表現されます。

場合によっては子供の代わりに孫が法定相続人となることがあり、この場合の孫は代襲相続人と呼ばれます。

代襲相続とは本来法定相続人となるはずだった血縁者が相続開始時に死亡している場合に、その相続人の直系卑属が代わりに相続することを指します。

直系卑属とは、子や孫など親子関係を下に辿っていくときの家族です。

本来の法定相続人である子に2人以上の子ども(孫)がいる場合には、代襲相続によって法定相続人が増えるという場合もありますので注意しましょう。

3-3. 父母(祖父母)

相続開始時に子どもがいなければ、直系尊属と呼ばれる続柄の人が血族内で権利を独占して法定相続人になります。

直系尊属とは、父母や祖父母など、親子関係を上に辿っていく時の家族です。

相続関連の手続きにおいて直系尊属は、第2順位と表現されます。

代襲相続は直系卑属に対してのみ適用される制度のため、第2順位では起こることがありません。

父母が相続開始時に亡くなっている場合には、直系尊属である祖父母に相続権が移ります。

3-4. 兄弟姉妹(甥・姪)

相続開始時に子どもも直系尊属もいなければ、兄弟姉妹が血族内で権利を独占して法定相続人になります。

兄弟姉妹は、同一の父母から生まれた兄弟姉妹に限りません。

父違い・母違いの相手も相続権を得る余地があるので注意しましょう。

なお、相続関連の手続きにおいて兄弟姉妹は第3順位とされます。

第3順位において代襲相続が起こった場合には、兄弟姉妹の子どもである甥や姪が代襲相続人となります。

4. 相続税の基礎控除額を調べる時の4つの注意点

基礎控除額の計算ベースとなる「法定相続人の数」の考え方は、遺産を取得する時と全く同じというわけではありません。

課税逃れや、相続しなかったことがほかの家族の課税額を著しく増やすトラブルを防ぐため、相続権のある人の数え方について税法独自のルールが一部設けられているのです。

以降では、基礎控除を計算する時の法定相続人の扱いについて、注意すべきポイントを3つにまとめます。

4-1. 養子は最大2人まで基礎控除額の計算に含める

民法では養子と実子を区別せず、法定相続人として平等に扱います。

実子も養子も、何人いようと平等に遺産を取得できるのです。

一方で、相続税の基礎控除額には養子の数に制限があります。

実子は全員につき各600万円の基礎控除額を上乗せできますが、養子について控除できるのは原則1人まで、実子がいなければ養子は2人までとされます。

そのため、節税を目的として養子縁組制度を用いることもあります。

しかし、明らかに節税目的の養子縁組を行った場合には、法定相続人と認められない場合がありますので注意しましょう。

4-2. 代襲相続が起きた時の基礎控除額

代襲相続とは、孫以下の子どもの卑属や甥・姪が相続人となる場合です。

死亡などの相続放棄以外の理由で、本来の相続人(子どもや兄弟姉妹)が相続権を失っている場合に発生します。

代襲相続がある時の相続税申告では、孫・甥・姪などの代襲相続人を基礎控除額の計算に含めます。

たとえば、被代襲相続人である子が結婚して2人の子に恵まれていたとすると、子1人の代わりに孫2人が基礎控除額のカウントに入ります。

代襲相続が起こることで、法定相続人の数が増加するパターンもありますので、相続税の計算時には注意が必要です。

4-3. 相続放棄した人も基礎控除額の計算に含める

相続放棄とは、相続人自ら家庭裁判所で手続きすることを条件に、亡くなった人に属する一切の権利義務を受け継がないとする制度です(民法第915条1項)。

相続放棄では、プラスの財産・マイナスの財産を問わず、すべての財産を放棄することとなります。

そのため放棄した人が遺産を取得することは不可能です。

しかし、相続税の計算においては、相続放棄はなく法定相続人のままであるとして基礎控除に含んで計算しますので注意しましょう。

4-4. 相続欠格・相続廃除は基礎控除額の計算に含めない

相続放棄しない場合でも、「相続欠格」(民法第891条1号~5号)や「相続廃除」(民法第892条~第894条)の要件を満たせば、その相続人は権利を剥奪されます。

相続税申告では、相続欠格・相続廃除の効果を反映し、法定相続人ではなくなったものとして基礎控除額の計算には含めません。

つまり、相続権を剥奪された人が出ると、遺産分割を進めるほかの家族の非課税枠が減ってしまいますので注意しましょう。

|

相続欠格:法律に抵触する原因を理由として、被相続人の意思とは無関係に相続権が剥奪されること。 相続廃除:被相続人の意思に基づいて相続権を剥奪すること。 |

5. 相続税の計算方法—基礎控除が適用される遺産総額とは

基礎控除の適用は、相続税の計算上「遺産総額」と呼ぶ資産に限られます。

遺産総額とは、亡くなった時点の財産全体のことではありません。

お墓など除外して良いものもあれば、相続開始前3年以内の贈与など加算しなくてはならないものもあります。

相続税の基礎控除額を正しく理解するため、課税対象になる財産と、課税額の計算方法を整理してみましょう。

5-1. 相続税の課税対象になる財産

相続税の課税対象になる範囲は広く、有形・無形のさまざまな権利が挙げられます。

課税財産は大きく下記の3種類に分類可能です。

|

<相続税の課税対象となる財産>

|

具体的には下記のような財産が該当します。

|

<相続税の課税対象となる具体的な財産> 1.不動産(自宅、経営中の賃貸物件など) 2.金銭(外貨含む現金、銀行にある預金) 3.証券(株式、債券、投資信託など) 4.車両(自動車、オートバイなど) 5.その他の動産(家財道具、貴金属など) 6.生命保険金(法定相続人1人につき500万円を超える分) 7.退職手当金など(法定相続人1人につき500万円を超える分) 8.知的財産権(著作権、特許権、商標権など) 9.各種債権(まだ返してもらっていない金銭など) 10.未収金(保険料の還付、配当金の未収金など) 11.その他の権利や資産(ゴルフの会員権など) |

経済的な価値を持ち換価性がある財産をプラスの財産と呼び、借金など支払い義務がある財産をマイナスの財産と呼びます。

みなし相続財産とは、被相続人の死亡を要因として相続人が受け取ることになる財産です。

死亡退職金や生命保険金が該当し、この2つの財産には非課税枠が設けられています。

|

<死亡退職金と生命保険金の非課税枠の計算式> 「500万円 × 法定相続人の数」 |

みなし相続財産の非課税枠を計算する際にも、法定相続人の数が重要になりますので注意しましょう。

5-2. 相続税が課税されない財産

相続税の課税対象にならない財産は非課税財産と呼ばれ、お墓のほかに保険金の一部などがあります。

数は限られていますが、挙げると下記の通りです。

|

<具体的な非課税財産> 1.祭祀財産(墓地、墓石、仏壇仏具など) 2.生命保険金(法定相続人1人につき500万円以内) 3.死亡退職金(法定相続人1人につき500万円以内) 4.各種公的給付(生活保護費、老齢年金、障害年金など) 5.国や地方公共団体、公益法人に寄付した財産 6.損害賠償金(相続開始後に権利が発生した場合に限る) |

非課税枠内の保険金や退職金は、相続税の計算には含めませんので注意しましょう。

5-3. 相続税の計算方法は全部で4ステップ

相続税の計算は複雑ですが、単純に4ステップと考えると分かりやすくなります。

「持ち家と老後資金の残りだけ」のように取得する財産が限られている場合は、Step2まで見て課税の有無を判断すると良いでしょう。

例として、次のような場合を考えてみます。

Step1.課税価格を計算する

相続税の課税対象には、亡くなった時点で残されていた財産だけでなく、みなし相続財産の一部や一定範囲の生前贈与も含まれます。

上記の合計額から、債務などのマイナス分を控除すると、相続税の計算における遺産総額が分かります。

|

<課税価格(遺産総額)の計算式&方法> 「プラスの財産 + みなし相続財産の一部 + 生前贈与 - マイナスの財産」 ※財産を取得した人ごとに計算し、最後に合計する ※生前贈与は相続開始前3年以内に行われたものが相続税の課税対象となる (2024年1月1日より、相続開始前7年以内に変更) |

Step2.基礎控除後の課税遺産総額を計算する

実際に相続税が課税されるのは、Step1で計算した遺産総額のうち基礎控除額を超える部分だけです。

もしこのステップで「基礎控除額を超過しない」と分かれば、相続税は発生せず申告義務もありません。

法定相続人の確定後、基礎控除額を計算したうえで算出しましょう。

|

<課税遺産総額の計算式> 「遺産総額 - 基礎控除額」 |

Step3.相続税の課税額の計算

相続税の計算は、課税遺産総額から直接行うわけではありません。

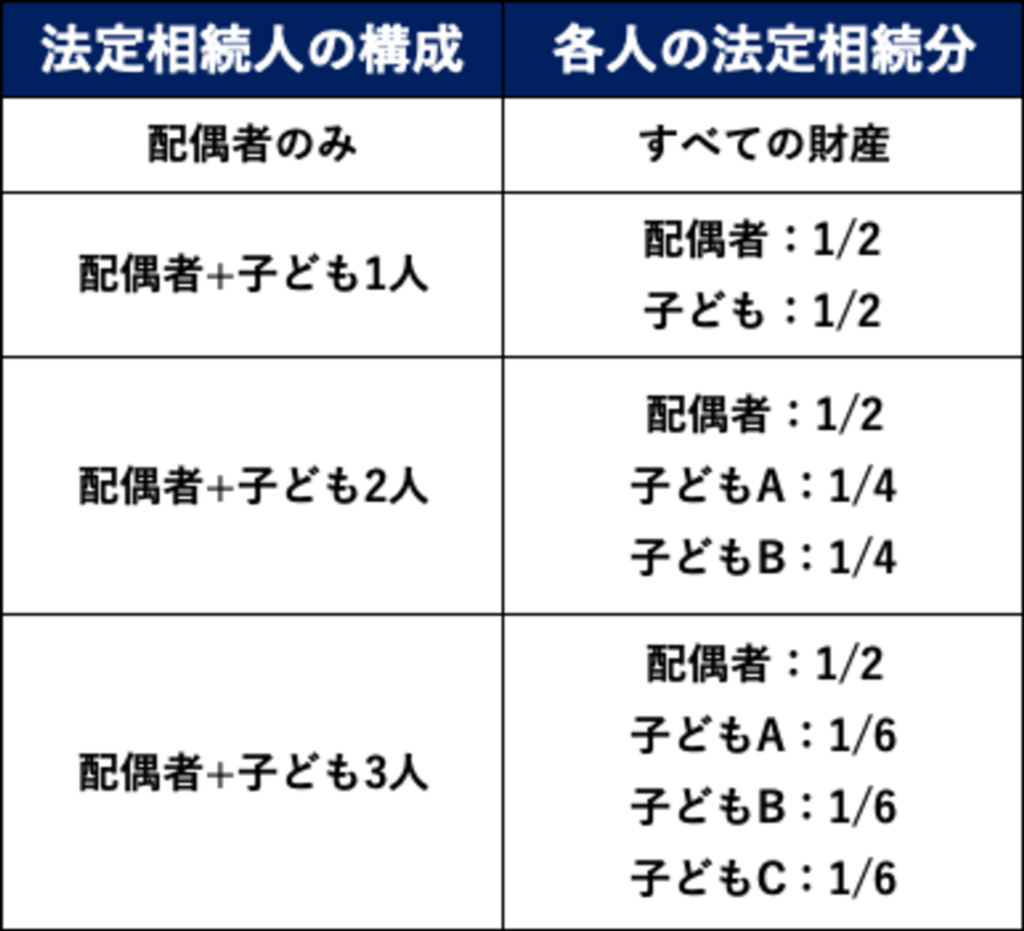

まずは各人の納付すべき仮の課税額を、それぞれの法定相続分(民法で定める法定相続人ごとの取得割合)に沿って計算しましょう。

法定相続分は法定相続人の構成によって割合が異なりますので、一部を紹介します。

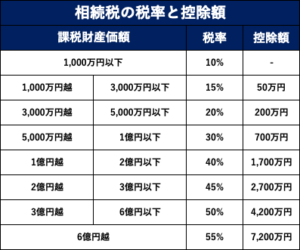

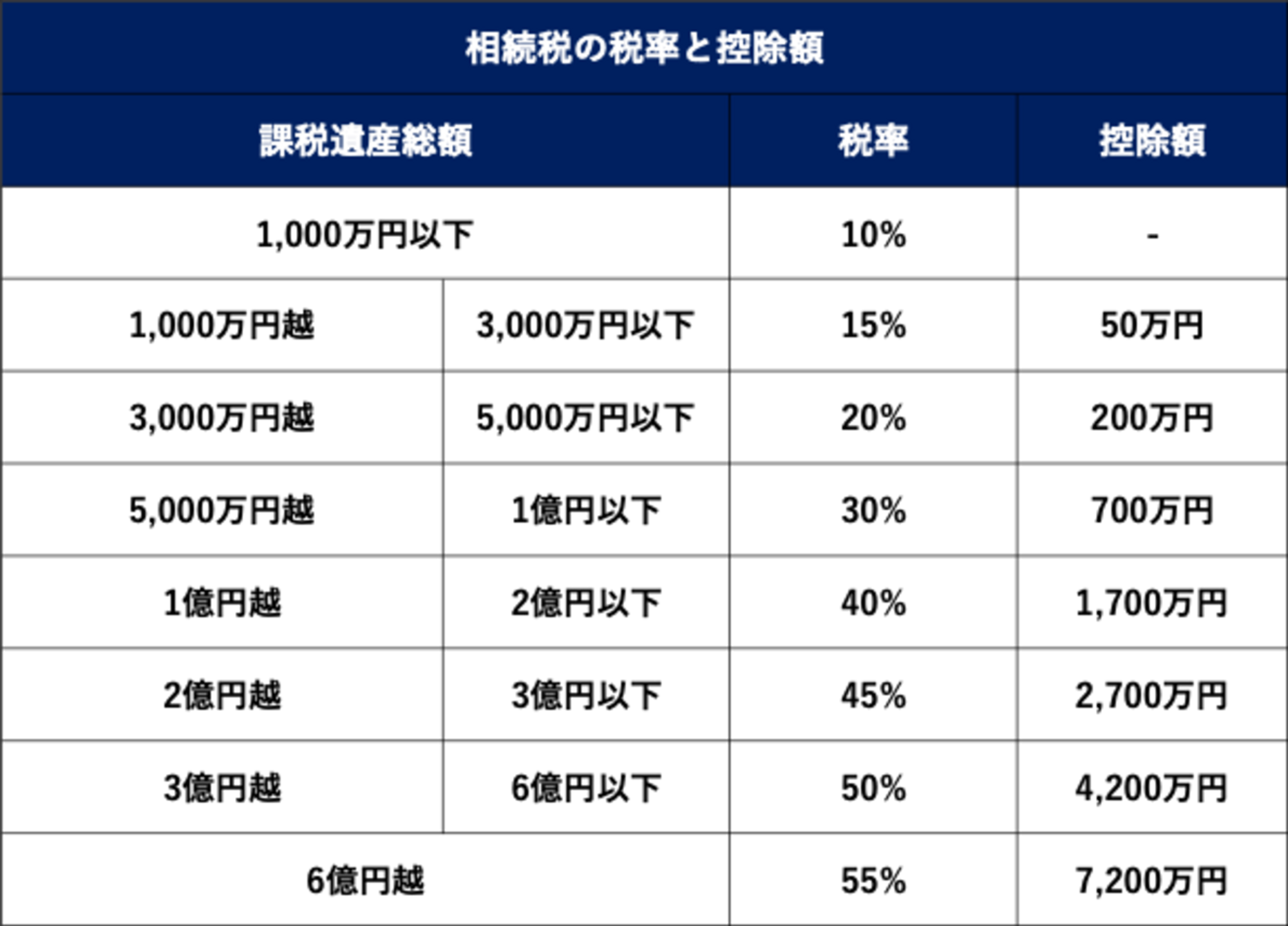

各人の相続額が算出できたら、相続税の税率や控除額をもとに相続税額を算出しましょう。

基礎控除のほかに、課税遺産総額の金額に応じて控除額が設定されています。

|

<相続税の課税額の計算方法> ※法定相続人ごとに上記計算を行い、最後に相続税の合計額を出す |

Step4.各人の課税額の計算

実際の相続においては、遺産分割協議によって法定相続分とは異なる財産分配が行われることも珍しくありません。

そのため、実際の財産の取得割合に応じて相続税額を分配し、それぞれの負担とするのです。

|

<各人の課税額の計算方法> 「各人の相続金額/課税遺産総額 × 相続税の総額(法定相続分で算出したもの)」 |

関連記事:

相続税が早見表ですぐにわかる!自分に相続税がかかるかチェック!

6. 【パターン別】相続税の計算シミュレーション

相続税の計算は、法定相続人の数や財産の総額・受け取るものによって変わります。

パターン別のシミュレーションを見ておけば、自身に近いケースのシミュレーションを参考にすることが可能です。

ここでは、財産の相続・不動産の相続のパターン別の計算シミュレーションを紹介します。

6-1. パターン①:法定相続人が1人で財産を受け取る場合

法定相続人が配偶者の1人のみで、お金の財産を受け取る場合の例を紹介しましょう。

課税遺産によって計算方法が異なるため、3,000万円と5,000万円のケース別に解説します。

ケース①課税遺産3,000万円を受け取る場合

課税遺産3,000万円を受け取る場合、基礎控除を差し引けば-600万円になるため、相続税は発生しません。

相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人で、最低でも3,600万円の基礎控除が適用されます。

課税遺産が3,000万円の場合は、基礎控除を差し引いて0円になるため、相続税を支払わずに済むでしょう。

ケース②課税遺産5000万円を受け取る場合

課税遺産5,000万円を配偶者のみが受け取る場合、5,000万円-3,600万円(基礎控除額)=1,400万円が課税遺産総額となります。

法定相続人が配偶者のみなら1,400万円は配偶者がすべて受け取れるため、この金額で相続税を計算します。

相続税の計算は1,400万円×15%(相続税の税率)-50万円(控除)=160万円です。

配偶者は160万円に配偶者控除を適用できるため、相続税を非課税にすることもできます。

6-2. パターン②:法定相続人1人が不動産を受け取る場合

法定相続人1人が不動産を受け取る場合は、固定資産税評価額が課税遺産となります。

たとえば、固定資産税評価額2,000万円の建物を相続した場合、固定資産税評価額×1.0で課税資産額を計算しなければなりません。

2,000万円×1.0=2,000万円なので、2,000万円(課税遺産)から基礎控除3,600万円を差し引けば0円です。

固定資産税評価額は納税通知書に記載されているため、相続がわかったらすぐに書類を探しましょう。

6-3. パターン③:法定相続人2人で財産を受け取る場合

法定相続人2人が財産を受け取るケースを紹介します。

法定相続人は配偶者と子ども1人、課税遺産は6,000万円の場合のシミュレーションを見ていきましょう。

課税遺産は6,000万円で、基礎控除額は4,200万円なので、6,000万円-4,200万円=1,800万円が課税遺産総額です。

1,800万円の課税遺産総額を、法定相続分に則って分配すると配偶者と子どもに900万円ずつ分配されます。

なお、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1と定められているため、子どもが複数人いる場合は2分の1を均等に分けなければなりません。

分配後の900万円は1,000万円以下に適用される10%の税率を掛けます。

配偶者と子どもそれぞれが90万円の相続税を納めますが、配偶者は税額控除を適用できるため非課税にすることも可能です。

7. 基礎控除以外にもある!相続税の控除・特例の種類

課税額を減らす制度は、相続税の基礎控除だけではありません。

法定相続人の年齢や障がいの有無によって税額を軽減したり、贈与税について二重課税にならないよう調整したりする制度もあります。

遺産が基礎控除額を超えていても、以降で紹介する制度によって課税額がゼロになる余地はあるでしょう。

ただし、各制度を適用する場合、課税がない場合でも相続税申告が必要になる点に要注意です。

7-1. 配偶者の税額控除

配偶者の税額控除とは、遺産分割や遺贈によって被相続人の配偶者が受け取る財産につき、一定の限度で課税しないとする特例です。

この特例を適用することで、下記のいずれか金額が高い方までを相続税の計算から控除できます。

|

また、配偶者の税額控除を適用するためには下記3つの要件を満たす必要があります。

|

<配偶者の税額控除の適用要件>

|

配偶者の税額控除はとても強力な特例ですが、2次相続までを想定して適用するか判断しましょう。

関連記事: 相続税の配偶者控除で1.6億円まで非課税!計算方法やデメリットを解説!

7-2. 未成年控除

未成年控除とは、相続や遺贈で財産を取得した法定相続人が未成年者だった場合に、その人の相続税を控除する制度です。

控除額は満年齢で成年年齢に達するまで1年につき10万円で、下記の計算式で算出します。

|

<未成年者控除の計算式> 「18(成人年齢)- 相続時の年齢 × 10万円」 |

なお、2022年3月以前の控除額の計算では「満20歳まで」とされていましたが、同年4月以降は成年年齢引き下げに伴い「満18歳」に変更されています。

未成年者控除を適用するためには、下記3つの要件を満たす必要があります。

|

<未成年者控除の適用要件>

|

未成年者が財産を相続する場合には、積極的にこの特例を利用しましょう。

7-3. 障害者の税額控除

障害者控除とは、相続または遺贈で財産を取得した法定相続人が85歳未満の障がいを持つ人だった場合に、その人の相続税を控除する制度です。

控除額は、満年齢で85歳になるまで1年につき10万円が原則ですが、特別障害者に該当すると1年につき20万円に引き上げられ、下記の計算式で算出できます。

|

<一般障害者の控除額> 「85歳-相続開始時の年齢 × 10万円 = 障害者控除額」 <特別障害者の控除額> 「85歳-相続開始時の年齢 × 20万円 = 障害者控除額」 |

特別障害者に該当する人として、1級の手帳が交付されている精神障害者や、1級または2級の身体障害者、そのほかに6ヶ月以上寝たきり状態で複雑な介護を要する人などが挙げられます。

障害者の税額控除を適用するためには、下記3つの要件を満たす必要があります。

|

<障害者控除の適用要件>

|

関連記事: 相続税の障害者控除の適用要件や計算方法について解説

7-4. 生前贈与加算と税額控除

相続税の計算では、条件に該当する生前贈与の価額を課税価格に上乗せします。

一方で、上乗せ分について申告・納付した贈与税は、相続税から控除して二重課税にならないよう調整します。

加算及び税額控除の対象となる贈与財産の範囲は、原則(暦年課税)については相続開始前3年以内です。

(2023年12月31日まで)

一方で、贈与税の申告で相続時精算課税を適用していた場合は、適用後の贈与全体が加算及び税額控除の対象です。

|

<生前贈与・相続時精算課税制度の改正> 2024年1月1日以降の相続においては、生前贈与の課税範囲や内容が変更されます。 <変更点>

|

この改正によって相続時精算課税制度を利用しつつも、毎年110万円まで贈与税の基礎控除が利用できます。

ただ、相続開始前7年前までに行われた贈与までが相続税の対象となりますので注意しましょう。

7-5. 小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や賃貸物件につき、相続税評価額を50%または80%まで下げられる制度です。

遺産総額の計算時に適用することで、本来高額な不動産の評価を大幅に圧縮し、結果的に基礎控除額を超えない(=課税額ゼロ)場合があります。

「小規模宅地等の特例」の基本的な適用条件

| 適用対象の宅地等 | 適用対象となる場合 | 評価減の割合 |

| 特定居住用宅地等 | 被相続人の自宅を配偶者、同居親族、持ち家のない別居親族等が相続する場合 | 330平方メートルを限度に80%の評価減 |

| 貸付事業用宅地等 | 被相続人の営む賃貸物件や有料駐車場等を相続する場合 | 200平方メートルを限度に50%の評価減 |

| 特定事業用宅地等 | 被相続人の店舗・事務所等として利用されていた宅地等を相続する場合 | 200平方メートルを限度に50%の評価減 |

| 特定同族会社の事業用宅地等 | 該当法人の事業用に供されていた宅地等を相続する場合 | 400平方メートルを限度に80%の評価減 |

課税対象となる財産でも、制度の適用で評価額を下げられる場合があります。

土地の大幅な評価減につながる制度の代表が「小規模宅地等の特例」です。

関連記事: 小規模宅地等の特例とは?適用条件や同居要件をわかりやすく解説

8. 相続税の基礎控除でよくある質問

相続税の基礎控除について大体把握したけれど、まだ気になる点があるとお悩みの方もいるでしょう。

|

ここでは、相続税の基礎控除でよく寄せられる質問を紹介します。

8-1. 相続税はいくらまで無税?

相続税が無税になるのは、3,600万円までの財産です。

相続税には基礎控除があり、3,000万円+600万円×法定相続人の数で算出されます。

法定相続人が1人でも3,600万円の基礎控除が適用されるため、最低3,600万円までの相続であれば非課税になると考えておきましょう。

8-2. 相続税と贈与税の基礎控除に違いはある?

相続税と贈与税の基礎控除は、金額に大きな違いがあります。

前述したように、相続税の基礎控除は法定相続人の数によって金額が変わります。

贈与税は年間110万円と定められているので、基礎控除が高いのは相続税です。

8-3. 5,000万円の相続税はいくら?

正味の遺産額が5,000万円の場合、相続税は160~800万円になります。

相続税の計算結果は、5,000万円が基礎控除を差し引く前なのか、差し引いたあとなのかによって異なります。

それぞれの計算結果を見てみましょう。

基礎控除を差し引く前の計算式

5,000万円(正味の遺産総額)-3,600万円(相続税の基礎控除)=1,400万円

1,400万円×15%(相続税の税率)-50万円(金額別の控除)=160万円

基礎控除を差し引いたあとの計算式

5,000万円(課税遺産総額)×30%(相続税の税率)-700万円(金額別の控除)=800万円

相続税の基礎控除は法定相続人の数によって変わるため、人数が多ければ5,000万円全額を控除内に収められるかもしれません。

8-4. 相続税の配偶者控除における注意点は?

相続税の控除で利用できる配偶者控除には、2つの注意点があります。

1つ目は配偶者の税額軽減です。

相続税を計算した後、故人の配偶者は税額軽減を適用できます。

1億6,000万円か、法定相続分のどちらか高い方までは、配偶者にかかる相続税が無税になります。

税額軽減を利用することで高額の財産を非課税で受け取れるものの、何度も利用できないため、二次相続で損をするかもしれません。

税額軽減を適用する時期を慎重に見極めることが大切です。

2つ目は分割していない財産には税額軽減を適用できないことです。

税額軽減は、配偶者が遺産分割によって取得した財産に適用できます。

分割していない財産には適用されないため、遺産分割後に相続税の計算をすることがおすすめです。

9. まとめ

相続税の基礎控除とは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算できる、課税されない限度です。

もらい受けた財産の価額が上記結果を下回っていれば、相続税の申告・納付は不要です。

事例ごとに基礎控除額について調べるには、手続きのための書類収集を兼ねて戸籍を調査し、法定相続人を適切に判定しなくてはなりません。

できるだけ課税額を抑えたいのであれば、小規模宅地等の特例などの各種税制の知識を駆使する必要があります。

税金について心配な時は、網羅的に知識を持っている税理士に相談するのがベストです。

|

関連コラム 死亡保険金が相続税の対象になる場合の基礎控除や非課税枠について 甥や姪が相続する場合の基礎控除は?代襲相続などパターン別に解説 孫が相続する場合の基礎控除は?代襲相続や遺言による相続を解説 |

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社

〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階

電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)

FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください