「相続税」のコラム一覧

-

相続税の按分割合とは?計算方法と端数処理の注意点を詳しく解説2024.7.17

相続税の按分割合とは?計算方法と端数処理の注意点を詳しく解説2024.7.17相続税の計算において、「按分割合」は非常に重要な役割を果たします。 按分割合を正確に理解し、適切に計算することは、各相続人が負担する税額を公平かつ効率的に決定するために欠かせません。 しかし、相続税の計算には多くの複雑な […]

-

タンス預金は相続税対策にならない!税務署にバレるリスクと適切な税金対策2024.7.17

タンス預金は相続税対策にならない!税務署にバレるリスクと適切な税金対策2024.7.17タンス預金とは、銀行に預けずに自宅で現金を保管する方法で、現金を手元に置いておきたいという心理から、多くの人々が選択しています。 しかし、相続時にはこのタンス預金が大きな問題となることがあります。 特に、相続税対策として […]

-

未支給年金は相続税の対象?ケースごとの注意点や請求方法を解説!2024.6.27

未支給年金は相続税の対象?ケースごとの注意点や請求方法を解説!2024.6.27「配偶者が亡くなって未支給年金を請求したけれど、相続税は発生するの?」とお悩みではありませんか。 未支給年金とは、亡くなった人に支払われる予定だった未払いの年金です。 遺族が請求することで未支給年金は受け取れるため、近し […]

-

相続税の基礎控除額は養子縁組でも適用される?仕組みや注意点2024.3.1

相続税の基礎控除額は養子縁組でも適用される?仕組みや注意点2024.3.1相続税の計算において基礎控除額は、最終的な相続税額を大きく左右します。 基礎控除額は法定相続人の数に応じて変動しますが、養子縁組制度を利用した場合には基礎控除額に変動はあるのでしょうか。 相続税対策として養子縁組を利用す […]

-

法定相続人以外への相続【遺贈】は基礎控除がかかる?計算方法や注意点2024.3.1

法定相続人以外への相続【遺贈】は基礎控除がかかる?計算方法や注意点2024.3.1相続はだれにとっても避けられないテーマで、特に法定相続人以外への遺贈には独自のルールが多く存在します。 故人の財産の総額が基礎控除額に満たない場合、相続で取得した財産も遺贈で取得した財産であっても相続税はかかりません。 […]

-

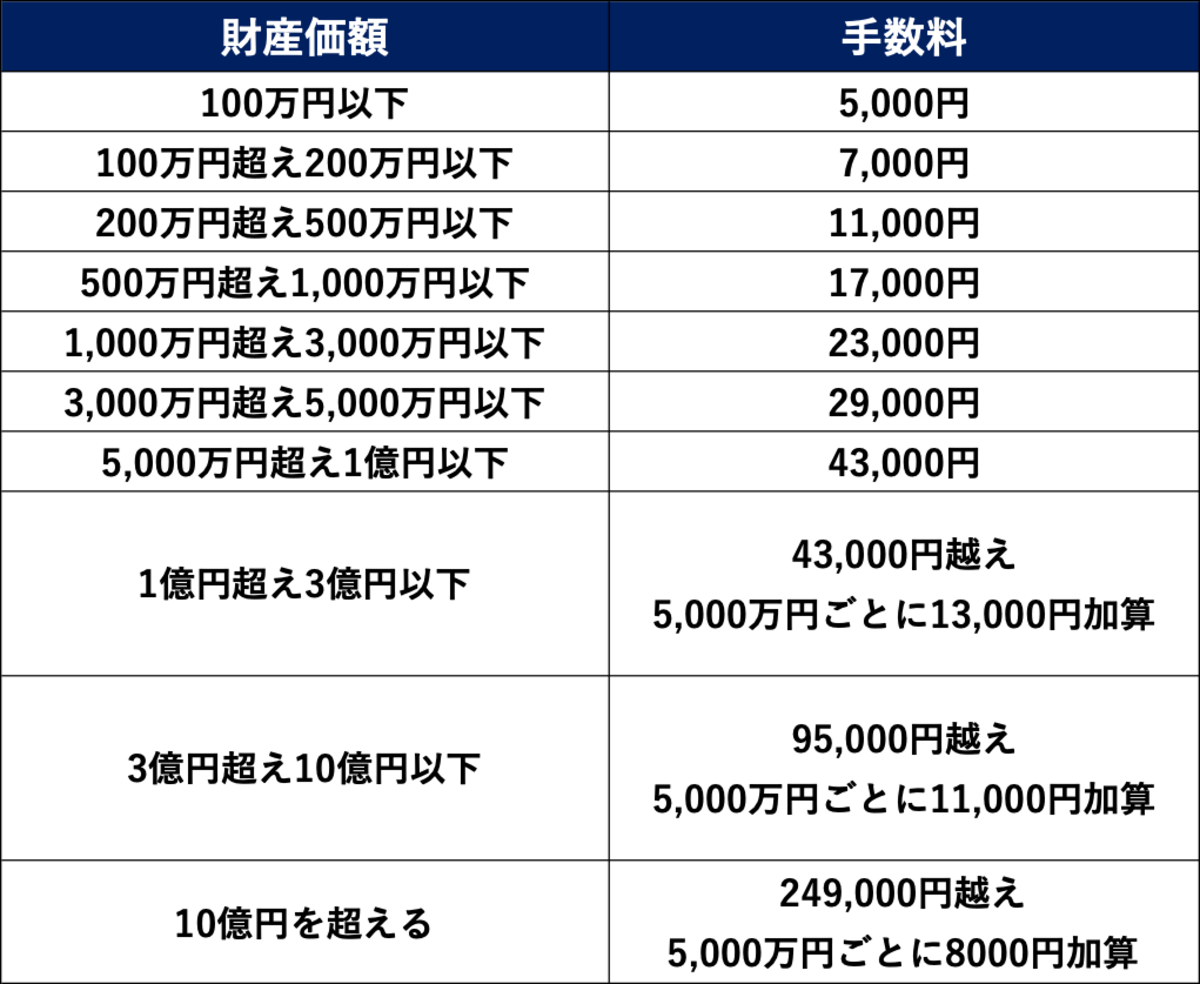

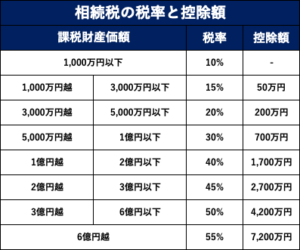

相続税の税率は最大で55%!税額や控除額の計算方法を解説2024.4.7

相続税の税率は最大で55%!税額や控除額の計算方法を解説2024.4.7財産を相続することになった際には、相続税が発生する可能性があります。身近な人が亡くなり、いきなり相続税についても考えなければいけない状況はとても大変でしょう。 ただ、相続税について知らなければ、適切な手続きができず納税が […]

-

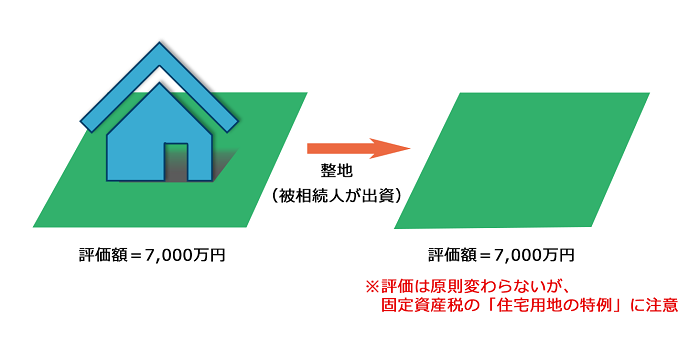

土地や建物など不動産の相続税に適用できる基礎控除とは?2024.5.30

土地や建物など不動産の相続税に適用できる基礎控除とは?2024.5.30土地や建物などの不動産を相続した場合には、相続税の基礎控除が適用可能です。 では実際相続した不動産には、どのくらいの基礎控除額が適用できるのでしょうか。 本記事では、不動産に適用できる相続税の基礎控除額について解説。 ま […]

-

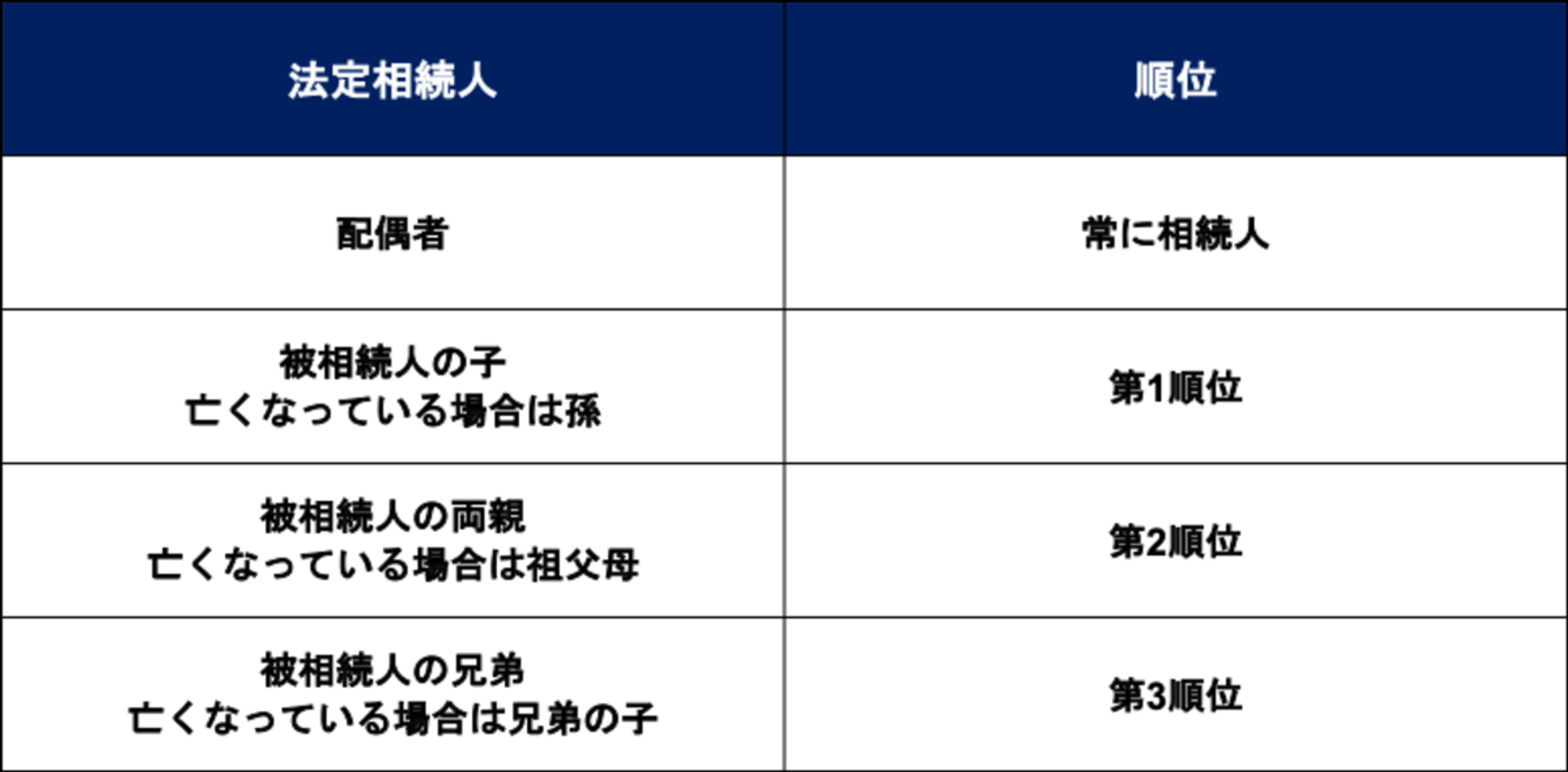

孫が相続する場合の基礎控除は?代襲相続や遺言による相続を解説2024.5.30

孫が相続する場合の基礎控除は?代襲相続や遺言による相続を解説2024.5.30「孫が相続するときに注意点はある?」「孫に相続させるにはどんな方法がある?」 子供がすでに他界しているなどの理由で、孫への相続が発生しそうという方もいるでしょう。 孫が遺産を相続する場合、通常とは違う点に注意が必要なケー […]

-

甥や姪が相続する場合の基礎控除は?代襲相続などパターン別に解説2024.5.30

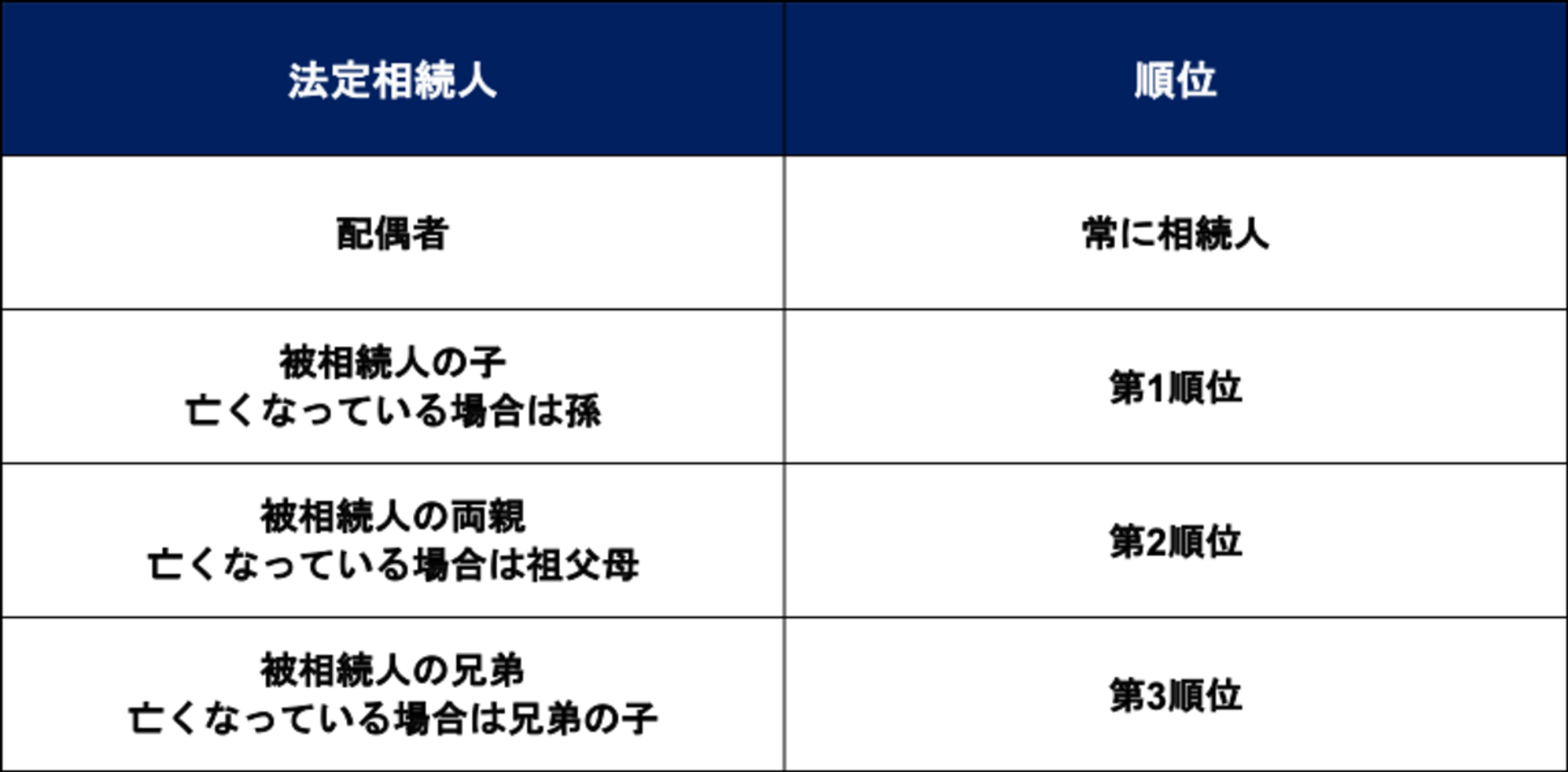

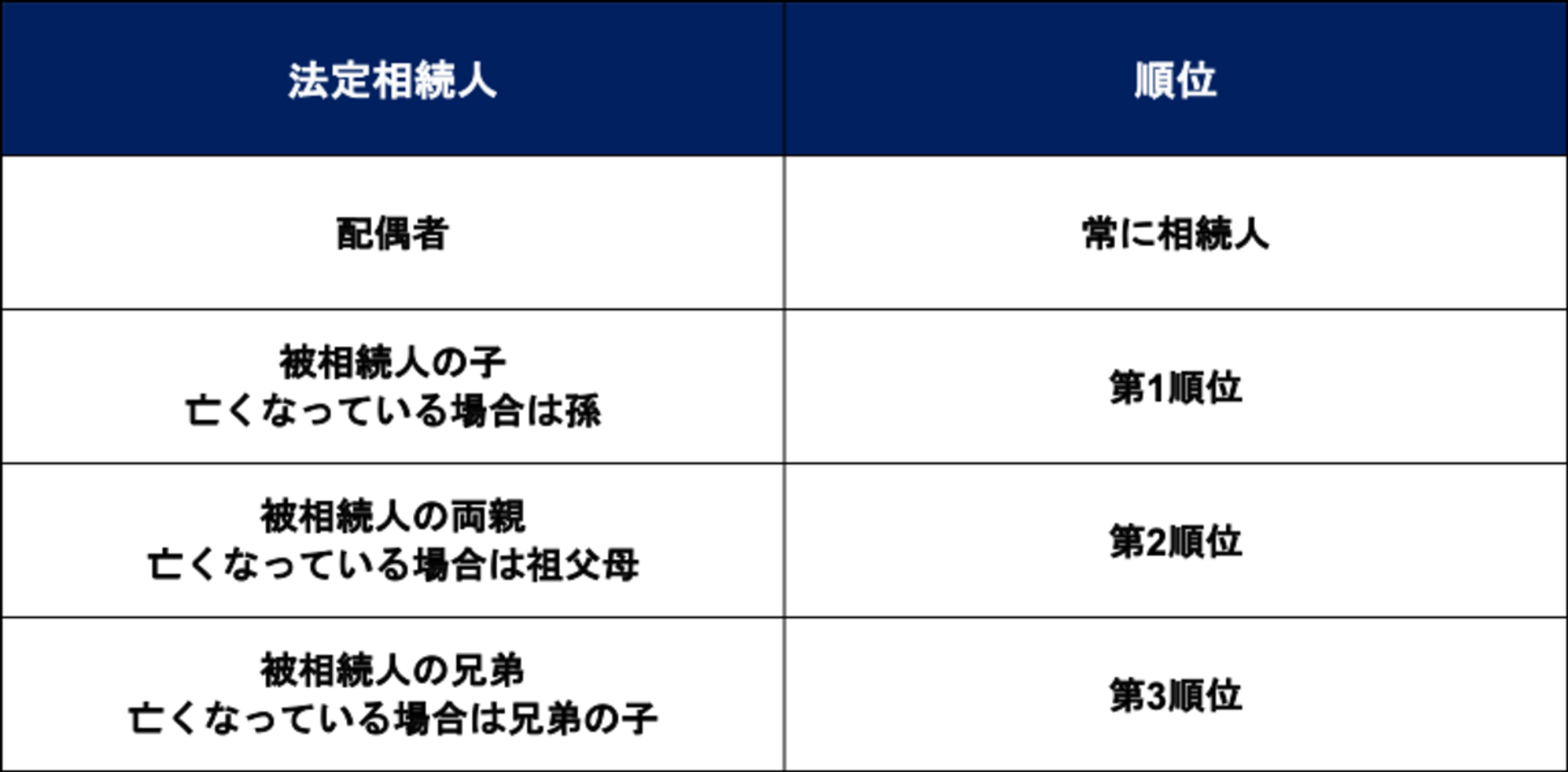

甥や姪が相続する場合の基礎控除は?代襲相続などパターン別に解説2024.5.30「甥・姪が相続すると通常と何が違う?」「基礎控除額や法定相続分はどうなる?」 甥・姪に遺産を遺したいと考えている方、甥・姪として相続人の立場にある方で、上記のようなことが気になる方もいるでしょう。 相続人になるのは通常、 […]

-

代襲相続によって相続税の基礎控除は変わる?2024.5.30

代襲相続によって相続税の基礎控除は変わる?2024.5.30「代襲相続すると相続税の基礎控除はどうなる?」「普通の相続と代襲相続は何が違うの?」 代襲相続という言葉を見て、このような疑問を持つ方も多いでしょう。 相続開始の時点で相続人がすでに亡くなっていたなどの場合に、相続人の子 […]