相続対策を考えようと思って調べていくと、「相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)」という言葉をしばしば見かけます。

相続時精算課税制度とは、「相続時」という名前はついていますが、贈与税の課税制度の1つです。

端的にまとめると相続時精算課税制度の適用を受けることで、2,500万円までの贈与について贈与税がかかりません。

本記事では、相続時精算課税制度について具体的にはどのような制度なのか解説。

また、どのようなメリットとデメリットがあるのかについても紹介します。

生前贈与を検討している、相続時精算課税制度について知りたいという方はぜひご覧ください。

目次

1.相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは親から子への贈与をスムーズにして、子世代の消費を拡大し経済を活性化しようとする目的で、平成15年より創設された制度です。

一定の要件をみたす贈与について、2,500万円まで贈与税が非課税となる制度で、2,500万円を超えた部分については20%の贈与税率がかかります。

この制度を利用した場合には、相続が発生した時点で、相続財産の価額と相続時精算課税制度を利用して贈与された財産の価額の合計額から相続税額を計算し、そこから支払った贈与税を差し引いた金額の税金を納付します。

イメージとしては、相続財産を相続の前に贈与でもらっておいて、税金の支払いは相続時まで保留しておく感じです。

2.相続時精算課税制度を受けるための条件

相続時精算課税制度の適用を受けるには、いくつかの適用条件があります。

どのような場合にこの制度の適用を受けることができるのか、下記の観点からくわしくみていきましょう。

|

まずは、相続時精算課税制度の対象者について解説します。

2-1. 対象者

相続時精算課税制度の適用を受けるには、贈与を受ける受贈者と、贈与をする贈与者がそれぞれ、次の条件にあてはまっている必要があります。

|

<贈与を受ける受贈者> 贈与を受ける人は、18歳以上の推定相続人である子か、18歳以上の孫である必要があります。 平成26年までは20歳以上の推定相続人である子のみでしたが、平成27年1月1日より対象者が拡大され、20歳以上の孫についても制度の適用を受けることができるようになりました。 また成人年齢の引き下げに伴い、2022年4月1日以降の贈与に対しては、対象の年齢が20歳から18歳に引き下げられています。 <贈与をする贈与者> 贈与をする人は贈与をした年の1月1日の年齢が60歳以上の父母か、祖父母である必要があります。 平成26年までは65歳以上の父母のみでしたが、平成27年1月1日より年齢が引き下げられ、父母のみでなく祖父母からの贈与も制度の適用を受けることができるようになりました。 |

推定相続人とは、今現在の状態で相続が発生した場合に相続人となる人のことです。

推定相続人には、配偶者相続人と血族相続人がなる可能性があります。

そして血族相続人とは、推定被相続人と血縁関係がある人を指します。

また、推定相続人と法定相続人は、被相続人が存命しているか死亡しているか、という点で違いがあります。

法定相続人は、相続発生時に被相続人の遺産を相続する権利を持つ人を指します。

民法886〜890条にて、相続順位が定められており、順位が高いものほど法定相続人になる可能性が高いです。

相続時精算課税制度で贈与を受ける場合には法定相続人ではなく、推定相続人であることかつ、年齢を満たしていることが求められます。

2-2. 対象となる財産

相続において財産は大きく下記の4種類に分けることができます。

|

<財産の種類>

|

注意していただきたいのは、相続時精算課税制度は相続ではなく贈与だという点です。

そのため、相続時精算課税制度では上記の財産のうち、プラスの財産が対象となります。

プラスの財産であれば、贈与財産はどのような財産でもよく、金額や贈与の回数に制限もありません。

したがって、2,500万円の範囲内で、今年はマンションを次の年以降は現金を贈与するという方法を取ることもできます。

2-3. 手続きの流れと必要書類

相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、2,500万円までの贈与で贈与税がかからなくても、制度の利用を申告する必要があるので注意が必要です。

贈与を受けて、相続時精算課税制度の適用を受けようと思ったら、まずは相続時精算課税制度の適用対象にあてはまっているかを確認します。

適用対象にあてはまっていたら、次にあげる必要な書類をそろえて申告手続きを行うことになります。

|

<申告書類> 相続時精算課税制度の適用を受けるには、贈与税の申告書のほかに「相続時精算課税選択届出書」が必要です。 ※「相続時精算課税選択届出書」は国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。 <届出書の添付書類> 相続時精算課税選択届出書には、適用条件を満たしているかを確認するため、次の添付書類が必要です。

各種添付書類は、本籍のある市区町村の役場で入手できます。 |

ここまでは、「相続時精算課税制度」の概要と適用要件について解説しました。

続いては、相続税精算課税制度への理解をより深めるため、具体例を用いて、贈与税の計算方法を解説していきます。

3. 相続時精算課税制度が2024年(令和6年)から改正

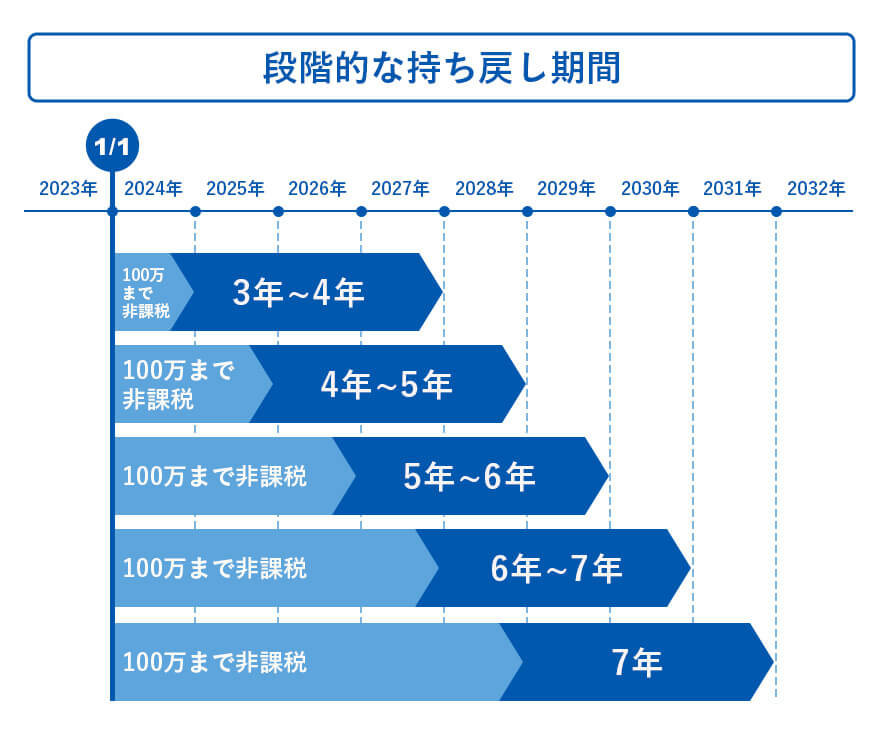

令和5年度税制改正大綱により、生前贈与について変更が加えられ、2024年から相続時精算課税制度・暦年課税制度が改正されます。

生前贈与については、暦年課税制度と相続時精算課税制度が用意されていますが、どちらも下記の内容に変更が決まっています。

|

<2024年からの変更点> 相続時精算課税制度:年間110万円の基礎控除が創設 暦年課税制度:生前贈与の加算期間が7年に延長 |

現行の相続時精算課税制度では、2,500万円すべてを相続財産として加算する必要がありました。

しかし改正後は、年間110万円以内の分までは相続財産に加算する必要がなくなります。

たとえば、相続時精算課税制度の1年目に600万円分の贈与をした場合、490万円分のみを相続時に相続財産として加算します。

また暦年課税制度とは異なるため、相続開始前の7年以内の贈与であっても相続財産に加算されることはありません。

年間110万円の基礎控除が設けられたことで、相続時精算課税制度を選択すれば相続開始前7年以内の贈与を相続財産から切り離すことが可能です。

これまで通りに2,500万円までは贈与税無しに贈与できるため、この基礎控除を上手に利用することで相続税も節税できる制度になります。

4.相続時精算課税制度の贈与税の計算方法

父と母から生前贈与を受けるAさんを例にして、贈与税の計算を具体的にみてみましょう。

Aさんは、相続時精算課税制度は、父からの贈与について選択することにしました。

4-1. 1年目の贈与税

Aさんは、1年目は父から1,000万円、母からは400万円の贈与を受けました。

父からの贈与については、相続時精算課税制度の適用を受けるので、2,500万円までは贈与税がかからないので、贈与税は0円です。

母からの贈与については、通常の贈与税の計算になりますので、400万円から基礎控除額の110万円をひいた290万円を、贈与税の速算表にあてはめると、290万円×15%-10万円となり、贈与税は33万5,000円かかります。

<贈与税の早見表>

| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 200万円以下 | 10% | - |

| 300万円以下 | 15% | 10万円 |

| 400万円以下 | 20% | 25万円 |

| 600万円以下 | 30% | 65万円 |

| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |

| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |

| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |

| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |

※出典:国税庁ウェブサイト タックスアンサー「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

4-2. 2年目の贈与税

Aさんは、2年目も父から1,000万円の贈与税を受けました。2,500万円の相続時精算課税制度の非課税枠は、1年目の贈与を差し引くと1,500万円残っていますので、2年目の贈与税も0円です。

4-3. 3年目の贈与税

Aさんは、3年目も父から1,000万円の贈与を受けました。

2,500万円の相続時精算課税制度の非課税枠は、1年目と2年目の贈与を差し引くと、500万円しか残っていませんので、3年目は500万円分は贈与税がかかりません。

しかし、残りの500万円については20%の贈与税がかかり、100万円の贈与税が発生します。

※2,500万円を超えた部分については一律で20%の税率

4-4. 4年目以降の贈与税

4年目以降も父から贈与を受ける場合には、もう相続時精算課税制度の非課税枠は使いきっていますので、一律で20%の贈与税がかかることになります。

相続時精算課税制度の2,500万円という非課税枠のインパクトは、小さくないことが分かったかと思います。

ここからは相続税精算課税制度のメリットとデメリットについて説明をしていきます。

相続対策を考えるに際にお役立てください。

5.相続時精算課税制度のメリット

相続税精算課税制度は必ずしも得といえるわけではなく、メリットとデメリットがありますので、メリットとデメリットを考慮して適用を受けるかどうかを検討することになります。

|

<相続時精算課税制度のメリット>

|

まずはメリットからみていきましょう。

5-1. 財産が値上がりしたときに有利になる

相続税精算課税制度は、贈与時点の評価額を基準にして計算されます。

相続が発生して贈与税を精算するときにも、この評価額は変わりません。

相続時に評価額の値上がりが予想される財産については、評価額が値上がりしてから相続時の評価額で相続税を計算するよりも、相続税精算課税制度を利用した贈与のほうが有利になります。

たとえば、贈与時には2,500万円分の価値であった株式が、相続時には5,000万円の価値を持つようになったとします。

通常の相続であれば5,000万円が相続財産となりますが、相続時精算課税制度を利用していれば、2,500万円の相続財産として計算可能です。

贈与時から相続時までの間に資産価値が上がると、相続税の観点からみても有利になります。

5-2. 2,500万円以内の贈与であれば無税

暦年課税制度を選択した場合には、年間110万円までが非課税となりますが、相続時精算課税制度では2,500万円まで無税で贈与できます。

暦年課税では2,500万円分の枠を埋めようとすると20年以上の時間がかかってしまいます。

その分贈与税も相続税もかからないというメリットはありますが。

しかし、この20年という時間はとても長く、その財産から得られる利益は大きいでしょう。

5-3. 相続まで待たずに生前贈与ができる

特定の財産を譲渡したい場合には、相続時のトラブルを心配することなく、相続と同じ感覚で財産を譲渡することができます。

たとえば、不動産収入の発生するマンションがある場合には、相続でマンションを引き継ぐと、不動産収入も相続税の課税対象となります。

具体的には、相続時までの不動産収入を使わずに預金で貯蓄している場合などです。

不動産収入である預金も相続財産となり相続税がその分高くなりますが、生前贈与でマンションを引き継いでいれば、不動産収入は贈与された人の所得となり相続財産評価額に影響しません。

また事前に贈与してしまっていれば、相続時に誰が相続するのかと相続人間で揉めることも無くなるでしょう。

6. 相続税精算課税制度のデメリット

続いて相続税精算課税制度のデメリットをみていきましょう。

|

<デメリット>

|

それぞれのデメリットを理解したうえで、相続時精算課税制度の利用を検討しましょう。

6-1. 相続時精算課税制度の適用を受けると暦年課税制度に戻せない

相続時精算課税制度を選択した場合には、贈与者が亡くなり相続が発生するまでは、暦年課税制度に戻すことはできません。

暦年課税制度では、毎年110万円の非課税枠があるので、毎年100万円程度の贈与を続けて、この積み重ねが2,500万円を超えるような場合は暦年課税制度のほうが有利となります。

相続対策として生前贈与を考える場合には、どちらを選択するほうが得なのかを考える必要があるでしょう。

6-2. 財産が値下がりしたときに不利になる

値上がりした際はメリットとなりますが、反対に財産が値下がりしたときにはデメリットになってしまいます。

たとえば、贈与時に2,500万円の価値があった株式が相続時には1,000万円になってしまった場合を考えてみましょう。

通常の相続であれば1,000万円として相続財産に含めますが、相続時精算課税制度を利用していた場合には2,500万円として相続財産に含めなければなりません。

このように、財産が値下がりした場合には、相続時の評価額で相続税を計算した方が有利になりますので、相続税精算課税制度を選択して値下がりしてしまった場合には不利になります。

6-3. 小規模宅地等の特例が適用できない

相続時精算課税制度を利用すると小規模宅地等の特例が適用できません。

小規模宅地等の特例とは、相続する土地の相続税評価額を最大で80%減額できる特例です。

小規模宅地等の特例が適用できる土地を相続時精算課税制度で贈与した場合には、特例が適用できないため土地の評価額が高くなり不利となります。

6-4. 不動産を贈与するときには登録免許税・不動産取得税が発生する

不動産を贈与するときには登録免許税・不動産取得税が発生するため、その分の費用が必要になります。

相続の場合はこれらのコストがかからないので、相続時精算課税制度を選択するときには、これらの税金も考慮して利用を検討しましょう。

7.まとめ

相続税精算課税制度は、相続対策として生前贈与を考えたときに利用できる制度です。

利用には条件がありますが、条件を満たし必要書類を揃えれば誰でも利用できます。

ただし、一度選択してしまうと、通常の暦年課税制度のほうがよかったと思っても、元に戻すことはできません。

相続税精算課税制度を利用するときには、まずは相続時の相続財産とその評価額をシミュレーションすることが大切です。

生前贈与の方法として、暦年課税制度より相続税精算課税制度のほうがメリットがあり有利だという場合には利用しましょう。

しかし、相続のシミュレーションは専門的な知識と判断が必要です。

どちらの制度を利用してよいのか迷ったときには、相続に強く信頼できる税理士に、専門家としてのアドバイスを聞くといいでしょう。

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社

〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階

電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)

FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください