「相続税は誰が払う?」「相続税は遺産から払う?」

相続税を払う段階になったときに、誰が払うのか、遺産から払っても良いのかと疑問を抱えている方もいるでしょう。

相続税を払う方法を間違えてしまうと、トラブルや面倒な状況に発展してしまう可能性が高いです。

しかし、適切に相続税を払う方法を知っていればトラブルなく、相続手続きを終えることができます。

そこで本記事では、相続税は誰が払うのかという点を中心に注意点なども解説します。

相続税の払い方について悩んでいる方、知りたいという方はぜひご覧ください。

1. 相続税は相続人がそれぞれ払う!

相続税は原則として財産を相続した相続人が、それぞれ支払うことになっています。

たとえ被相続人と血縁関係がまったくなくとも、財産を受け取ったすべての人は相続税を支払うことが義務付けられています。

なお、相続税は被相続人が遺した財産を相続した際に、受け取った財産に対してかかる税金です。

「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」が相続税を支払う期限となっているため、期限内に払えるようにしましょう。

1-1. 相続人は相続人の財産から払うことになる

相続税は、基本的に財産を相続した人がそれぞれの財産から払うことになっています。

原則として現金一括で払うことが前提となっていますので、相続する財産によっては現金を多く用意する必要があります。

では自分の財産から払うことが難しい場合、遺産から払ってもいいのでしょうか。

1-2. 相続税は遺産から払ってもいい?

相続税は基本的に相続人の財産から払うことになっていますが、場合によっては相続した遺産から払うことが可能です。

遺産から相続税を払う場合には下記の条件を満たしている必要があります。

|

<遺産から払うための要件>

|

たとえば、相続の手続きまで完了している預貯金があった場合には、そのまま相続税を支払うことが可能です。

しかし相続税は現金納付が原則であるため、不動産などを相続した場合には換価(現金化)する必要があります。

換価手続きが相続税を払う期限に間に合えば支払いに充てることができますが、間に合わない場合には遺産から相続税を払うことはできません。

1-3. 代表者がまとめて・代わりに払うことは可能?

原則として相続税はそれぞれの相続人が支払う必要があります。

しかし、場合によっては代表者がまとめて・代わりに払うことは可能です。

ただし、ほかの相続人の相続税を代わりに払う場合には、別途贈与税がかかってしまう可能性があります。

たとえ代表者の口座から払ったとしても、状況を見て贈与と判断されてしまうため注意しましょう。

しかし、一時的な建て替えですぐに清算した場合には、贈与とは扱われませんので安心してください。

2. 相続人とは?相続税を払う人はどのような人?

相続税は財産を相続したすべての相続人が支払う必要があります。

では相続人とはどのような人なのでしょうか。

|

<相続人の区分>

|

それぞれの相続人について解説します。

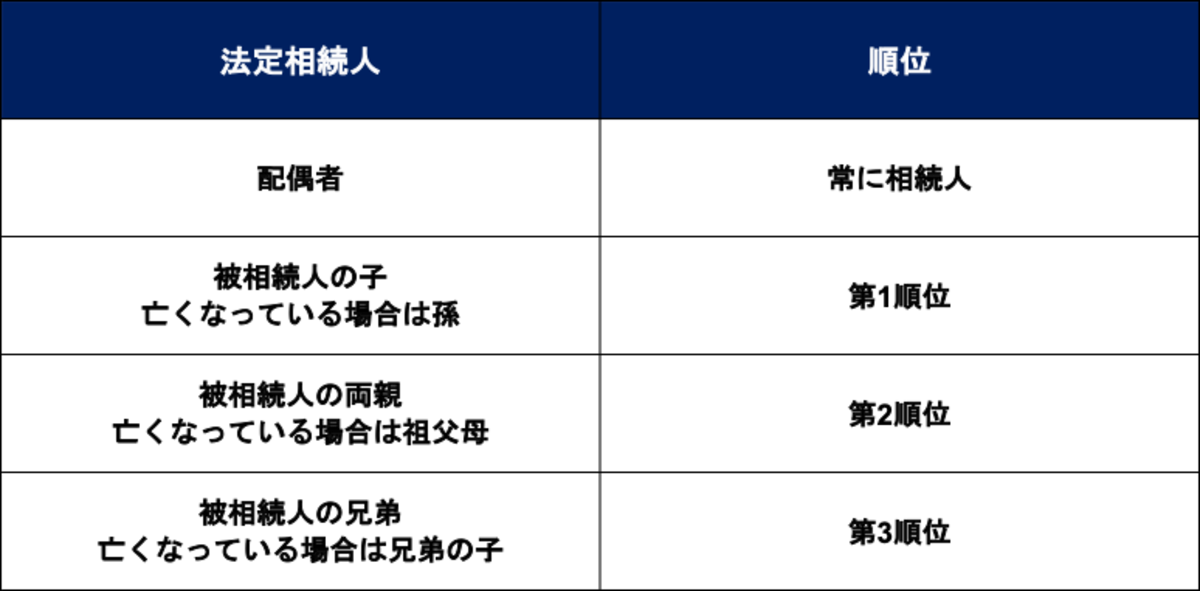

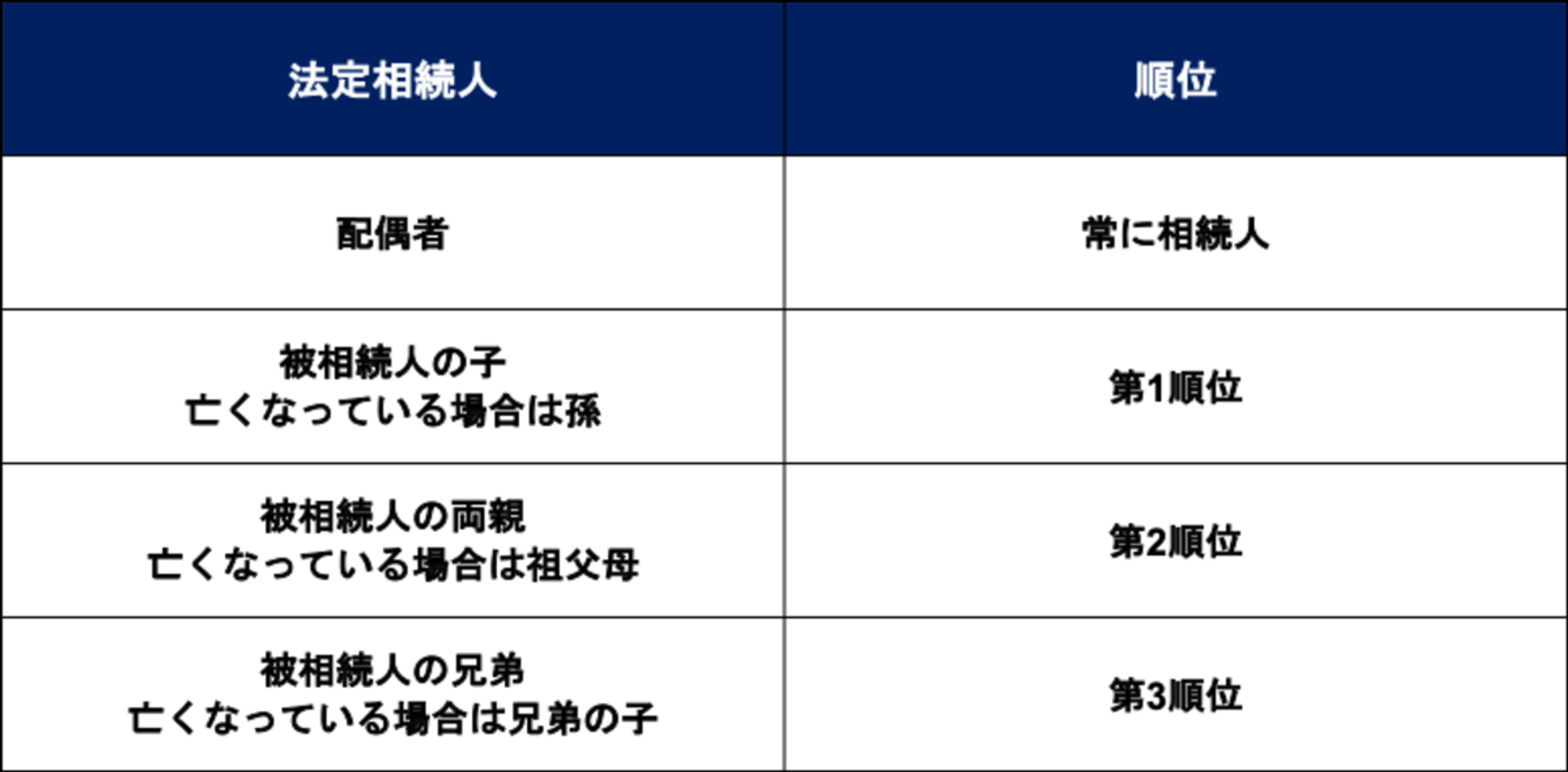

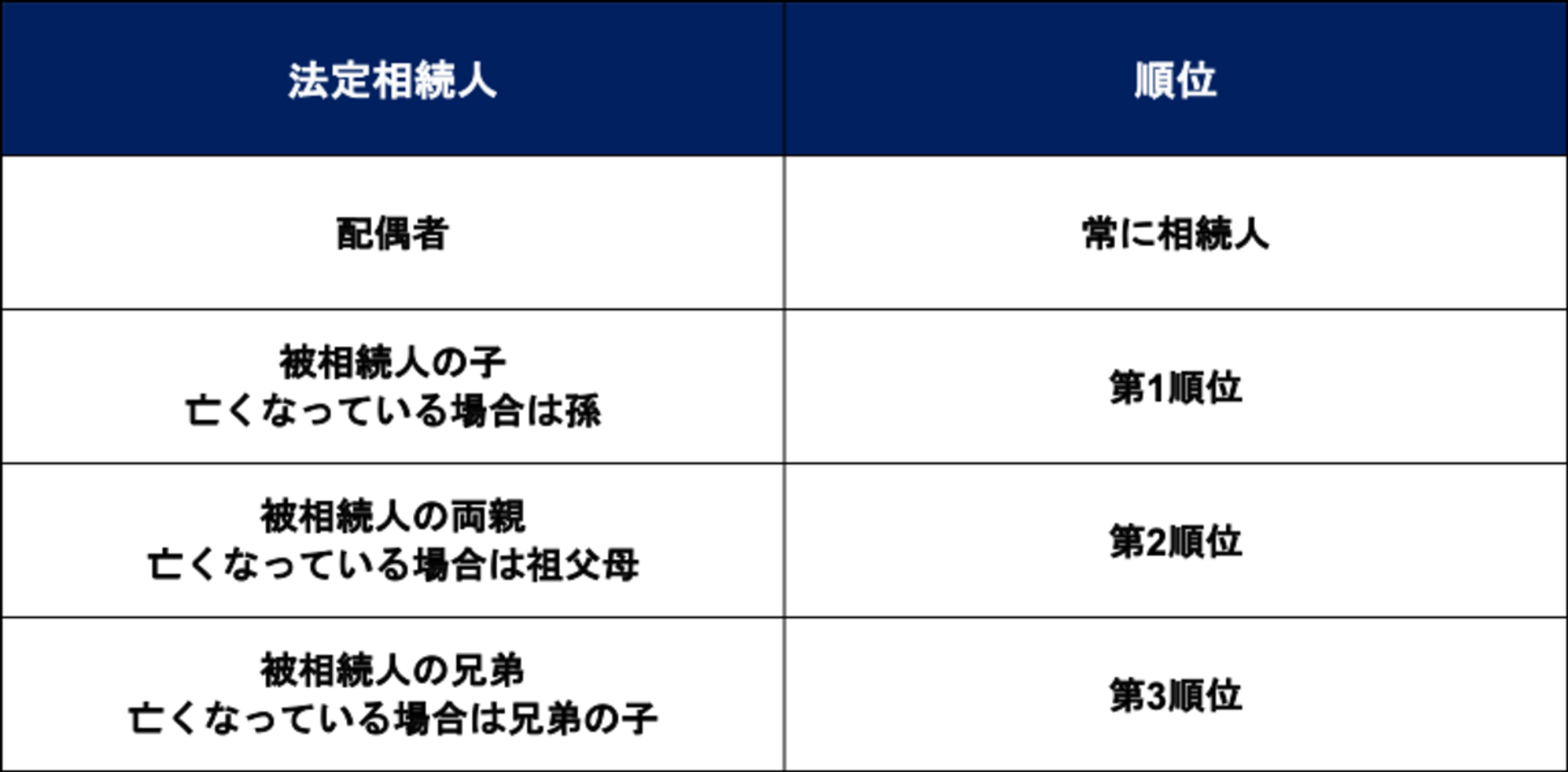

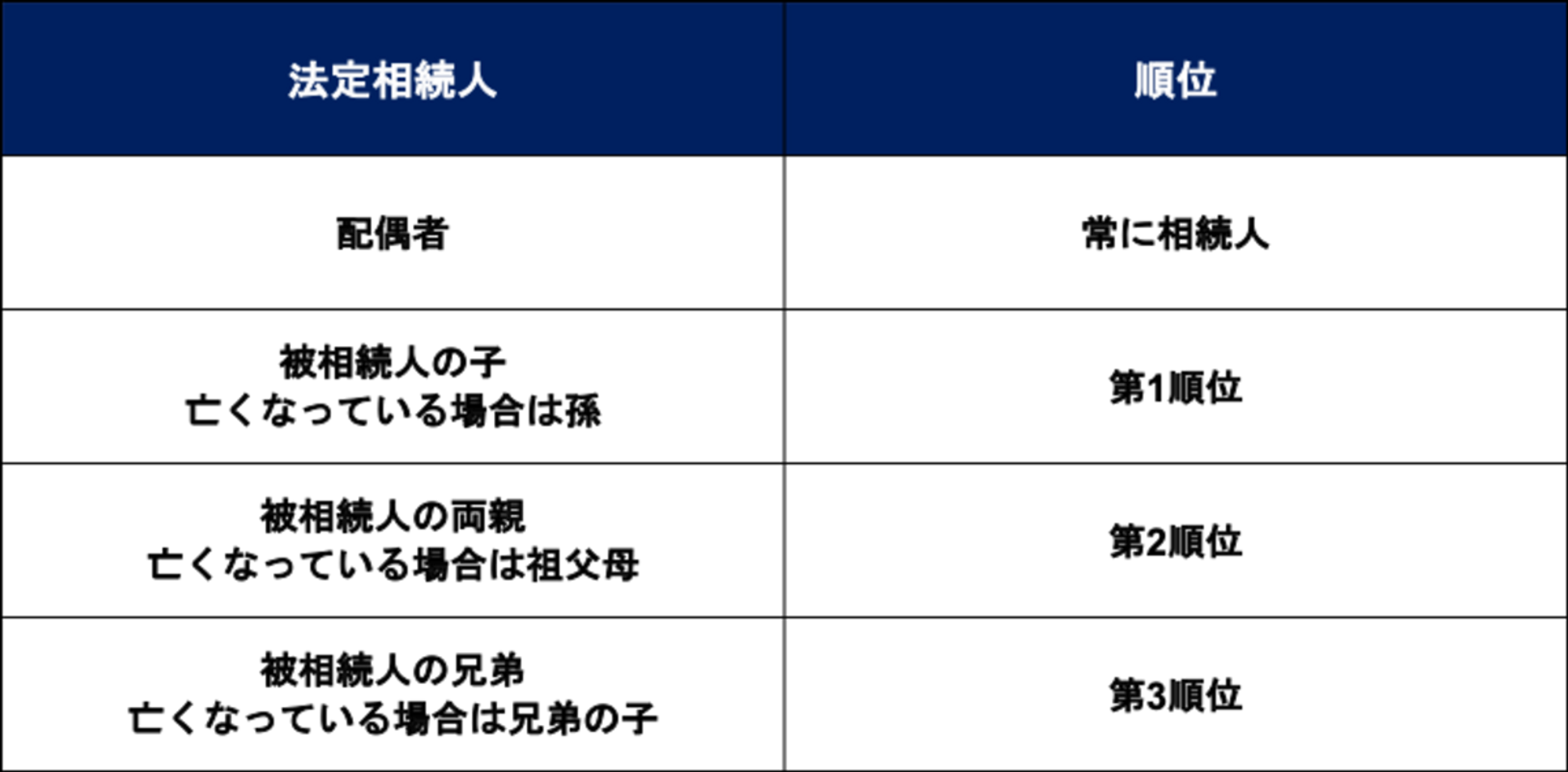

2-1. 法定相続人

法定相続人とは民法によって定められている、被相続人の財産を相続できる権利を持つ人です。

886条から890条によって定められており、被相続人との関係性によって相続順位が定義されています。

法定相続人の場合には基礎控除を受けることができ、人数が増えることで相続税をより多く控除できます。

関連記事:相続税の基礎控除とは?控除の種類・控除額の計算方法

2-2. 受遺者

受遺者とは遺言書によって財産を相続することになった人を指します。

相続の分配においては遺言書がとても強力な効力を発揮するため、遺言書がある場合には財産の分配は遺言書に従います。

ただ遺言書によって法定相続人を指定した場合には、その人は受遺者とは呼ばれません。

2-3. 代襲相続人

代襲相続人とは、本来相続を受ける法定相続人が亡くなっている場合に、代わりに相続することになる人です。

たとえば、被相続人の子が相続の開始時点ですでに亡くなっていた場合には、その子である孫が相続することになります。

この場合には、この孫が代襲相続人ということです。

2-4. 特別縁故者

特別縁故者とは被相続人と特別親しい関係性にあった人のことです。

たとえば、内縁の妻などが特別縁故者にあたります。

特別縁故者に財産が相続される場合は遺言書による指定がほとんどです。

2-5. 特別寄与者

被相続人が所有する財産の増加・維持に特別の寄与をした人を特別寄与者と呼びます。

相続人以外の親族が特別な寄与を行った場合に、特別寄与者に該当します。

たとえば、義両親の介護を行っていた人など。

なお、平成31年の相続税法の改正により、特別寄与者は特別寄与料を請求できるようになりました。

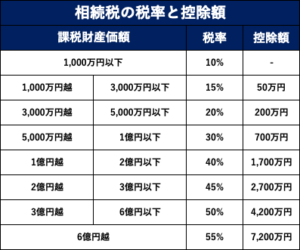

3. 基礎控除額以上が相続税を払う対象となる

相続税には基礎控除額が設けられており、下記の計算式で算出できる金額分を相続税の計算から控除できます。

|

<基礎控除額の計算式> 「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」 |

相続税は基礎控除額以上の財産に課せられるため、相続税を計算する際には注意しましょう。

たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人だった場合には法定相続人は3人です。

「3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円」

この場合には4,800万円が基礎控除額となります。

4. 相続税を払う際の注意点

相続税を払う際にはいくつかの注意点がありますが、とくに注意すべき点を3つピックアップして紹介します。

|

<相続税を払う際の注意点>

|

注意点を理解し、相続税を適切に支払いましょう。

4-1. 期限を過ぎると払う金額が増える

相続税を支払う期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税などの対象となり、払う金額が増えてしまうので注意しましょう。

また期限の超過にくわえ、無申告・虚偽の申告の場合にも払う金額が増えてしまいます。

<支払う金額が増える場合>

| 追徴税区分 | 内容 |

| 延滞税 | 税額の14.6%(最大) |

| 過小申告加算税 |

税務調査の通知前:無課税 税務調査の調査後:10~15% |

| 無申告加算税 |

税務調査の通知前に申告:5% 税務調査の通知後に申告:10~20% (悪質な場合は40%) |

| 重加算税 |

申告はしているという場合:35% 申告すらしていない場合:40% |

4-2. 一定の相続人は2割加算された金額を払う

相続税は被相続人との関係性によっては、2割加算されてしまいますので注意しましょう。

原則として、被相続人と関係が深い「配偶者」及び「被相続人の一親等の血族(代襲相続人含む)」は2割加算されません。

<2割加算の対象者・非対象者>

| 2割加算されない人 | 夫、妻、父母、子、代襲相続人となる孫 |

| 2割加算される人 | 兄弟姉妹、甥、姪、祖父母、代襲相続人でない孫、被相続人の養子となった孫(代襲相続人となる場合は除く)、遺贈を貰う友人など |

遺言書によって遺贈する場合には2割加算される可能性が高いため、遺言書を作成する際には注意しましょう。

4-3. 連帯納付義務に注意する

相続税には連帯納付義務があるため、誰かが相続税を支払わなかった場合にはほかの相続人に納税義務が生じます。

自分が払えなかった場合には、ほかの相続人に迷惑がかかってしまうため注意しましょう。

5. 相続税を払う際によくある質問

最後に相続税を払う際によくある質問をまとめましたので紹介します。

|

<よくある質問>

|

1つずつみていきましょう。

5-1. 相続税はどこでどうやって払う?

相続税はさまざまな場所で支払うことができ、支払う方法は7種類から選択できます。

どこでどのように払うことができるのかをまとめましたのでご覧ください。

<相続税を払う方法>

| 相続税をどこで払うか | どうやって払うか |

| 税務署 | 窓口で現金で払う |

| 金融機関 | 窓口で現金で払う |

| コンビニ | レジで現金で払う |

| オンライン |

クレジットカード スマホアプリでの決済 e-Tax:ダイレクト納付 e-Tax:インターネットバンキング |

自分に合った方法を選択して相続税を払いましょう。

5-2. 相続の税理士報酬は誰が払う?

税理士は相続人が任意で依頼するため、「税理士報酬は誰が払うのか」という点に決まりはありません。

誰が相続人費用を払っても問題ありませんが、税理士は連絡を取っている相続人の代表者に請求する場合がほとんどです。

そのため、相続人同士で話し合い誰がどのくらいの費用を払うのか決定しましょう。

5-3. 追徴課税された分は誰が払う?

期限超過や無申告・虚偽の申告などによって追徴課税された分に関しては、基本的にその財産を相続した相続人が支払います。

しかし、相続税には連帯納付義務があるため、法律上全員に支払い義務が発生します。

追徴課税された場合でもほかの相続人に迷惑がかからないよう、適切な納税を行いましょう。

5-4. 現金で払えない場合はどうなる?

相続税は現金一括での納付が原則とされていますが、現金で支払えない場合には延納・物納を検討しましょう。

|

<延納・物納とは>

|

延納は原則として5年とされていますが、最大で20年まで分割が認められます。

また、物納は延納よりも利用要件が厳しく、現金+延納でも支払いきれない場合にのみ利用できます。

どちらの方法も納付期限までに申請する必要がありますので注意しましょう。

6. 相続税は原則それぞれの相続人が現金で払う!

ここまで相続税は誰が払うのかという点を中心に解説してきました。

相続税は原則として、相続人それぞれが各々の財産から払います。

また納付方法も現金一括が原則とされています。

しかし、代表相続人が一括して払うことも遺産から相続税を払うことも、場合によっては認められています。

適切な納税方法を知り、適切に相続税を支払えるようにしましょう。

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社

〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階

電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)

FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください